今回ドスパラで販売している、サードウェーブの【raytrek R5-AA5 第12世代Core搭載】をお借りしました。

Core i7-12700H&RTX 3050搭載!動画や画像などの編集作業から、ゲームまで一通りこなせる、コスパに優れたクリエイターノートをチェックしてみましょう。

スペック

※2022年10月14日時点での内容です。製品仕様・販売価格については変更となる可能性があります。

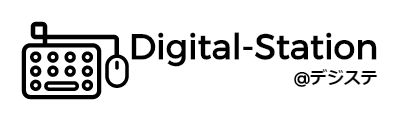

外観

スタイリッシュなデザイン

ボディはオーソドックスな樹脂製ですが、高価格帯のモデルらしく、天板は金属製となっています。

表面は美しい非光沢の梨地仕上げで、触り心地も滑らか。金属の高い質感も相まって、ワンランク上のクオリティを実現しています。

渋いガンメタリックカラーも相まって、洗練された印象を受けます。

機能美あふれるフォルムもポイント。凹凸を極力排したフラットボディに仕上げており、天板部分もプレス加工などもなく、ロゴのみと非常にスッキリしています。

派手になりがちなグリルも、ボディと一体化した控えめな造形です。一般のノートパソコンと遜色なく、仕事用としても使えますね。

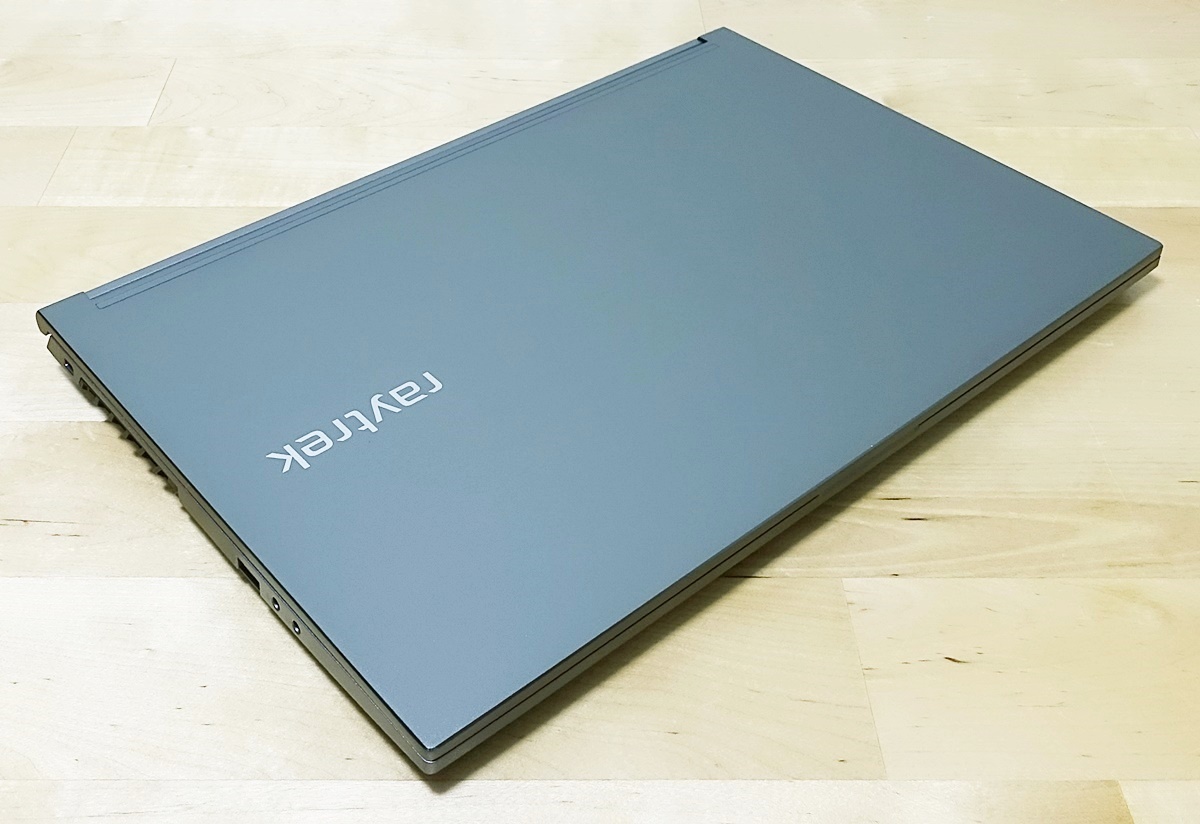

底面はこの通り、大きく通気口が開けられており通気性はバツグン。2基のデュアルファンでCPUとGPUを強力に冷却します。

軽量ボディ

GPU搭載の15インチモデルにしては非常に軽く、その重さは実測で2008gとほぼ2kgきっかり。最近のゲーミングノートをはじめ高性能GPU搭載モデルでは軽量化が進んでいますが、それでも2kgオーバーのモデルが多く、この軽さは大きなアドバンテージですね。

軽いだけあり、ボディはスリム&コンパクト。ボディの厚さは最薄部で22mmと薄く、ディスプレイのベゼル(ふち)をスリムにすることで、横幅と奥行きを圧縮。従来の15インチモデルよりも一回り小さいサイズを実現しています。

さすがにモバイルノート並みの超軽量ボディとはいきませんが、この軽さなら持ち運びも可能ですね。

充実したインターフェース

15インチモデルらしく、インターフェースはなかなかの充実ぶり。

USBは全4ポート搭載し、レガシーのUSB2.0からUSB3.2までそろい踏み。そのうち背面のType-Cポートと左サイドのType-Aポートは、最大10Gbpsの高速転送が可能な”Generation2”規格に対応しています。

ポート数・規格・形状全てのポイントをおさえており、あらかたの周辺機器を接続できます。

また、画像出力端子はHDMIのみですが、Type-Cポートが画像出力を兼ねているため、複数ディスプレイの運用も可能です。さらに、地味ながら便利なSDスロットをしっかり完備しているのも◎。普段使いにも便利ですね。

ポートの配置もよく考えられており、HDMI・LAN・電源・USB Type-Cポートが後ろ側に配置されているのもポイント。中でも映像・LAN・電源ケーブルは特にかさばりやすく、サイドにあるとマウスなどの配線と干渉して邪魔になりがち。しかし、後ろにあればそんな心配は一切ありません。

顔認証対応

このモデルでは、Windows Hello対応のWebカメラを搭載しています。パスワードよりもかんたんにログインできるのはもちろん、生体認証なのでセキュリティ面も安心。

さらに、付属アプリでカメラのON/OFFを切り替えることもでき、プライバシーにも配慮されています。

ディスプレイ&キーボード

発色に優れたディスプレイ

ディスプレイサイズは15.6インチで、解像度は標準的なフルHDとなっています。映り込みの少ないノングレアタイプなので、編集作業に集中できます。

肝心の画質はこの通り、コントラスト・発色が高く、映像クオリティは高め。横からのぞいても、色ムラがほとんどありません。

クリエイター向けモデルということで、sRGBカバー率は約99%(sRGB比約100%)と、一般モデルに比べ色域が広めなのがポイント。色の再現性が高く、写真や動画などをより正確に編集できます。

なお、AdobeRGBカバー率は約76%(AdobeRGB比約77%)にとどまっており、圧倒的とは言えないものの、クリエイティブモデルとしてのポイントはしっかり押さえています。

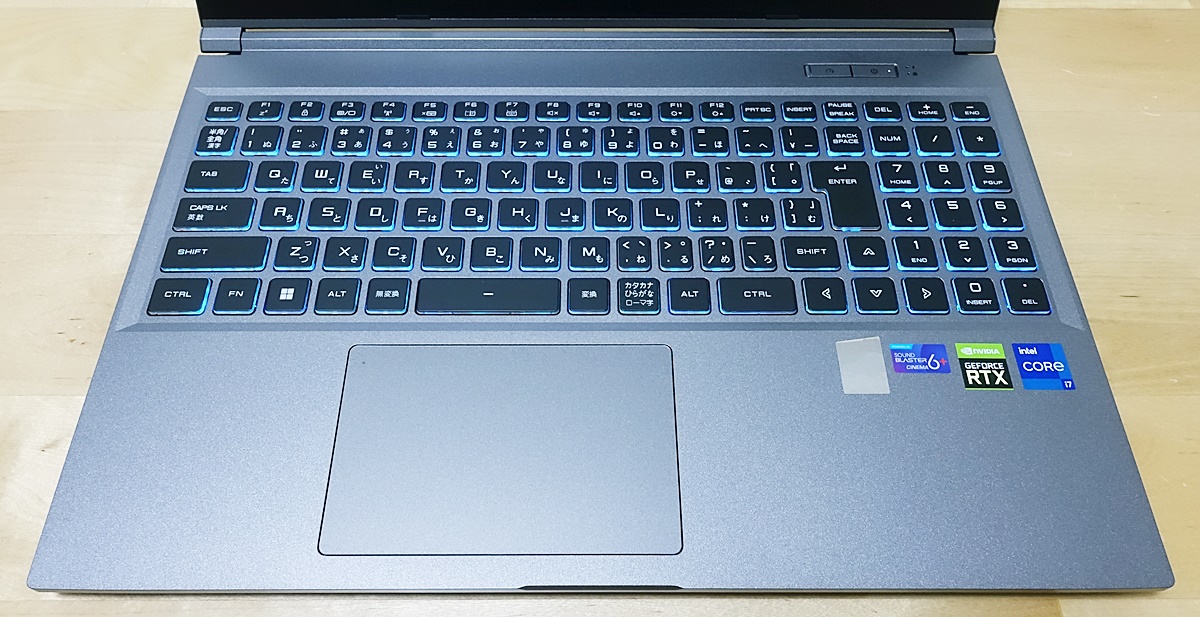

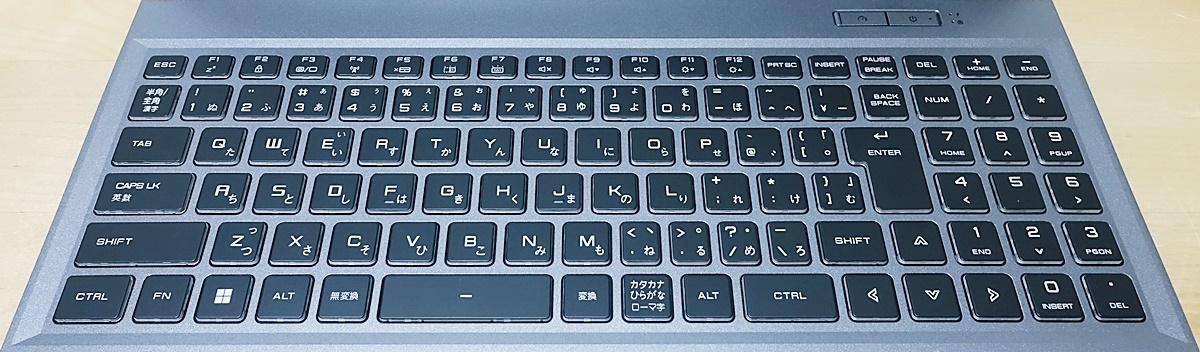

操作性の高いキーボード

このモデルでは華やかなフルカラーキーボードを搭載しています。キーキャップはサイドが透過処理されており、かなり派手。もちろん、ファンクションキーや付属のアプリでON/OFFも切替可能。LEDが苦手な方でも安心です。

15インチのワイドボディということで、キーボードにはテンキーを装備。

テンキーの配置にややクセがあるものの、基本的には素直なキー配置となっています。キーそのものも大きめで、すべて独立しており、キーピッチも約19mmとデスクトップキーボードなみのゆとりがあるので、誤爆の心配はまずありません。

キーストロークはこの通り深めで、しっかりした打鍵感を味わえます。深すぎず、適度な反発はクセになる感じです。キーボード面の剛性も高く、安定感もバッチリ。快適にタイピングできます。

なお、イルミネーションは単色仕様で、付属アプリにて好みのカラーに変更できます。アニメーションにも1種類のみではありますが、対応しています。

ちなみに、電源ボタン横に配置されたボタンでは、”パフォーマンスモード・オフィスモード”2種類の動作モードに切り替えることができます。編集作業では、パフォーマンスモードでしっかり性能を引き出してあげましょう。

動作モードは、LEDラインの点灯で判別できる親切仕様です。点灯がパフォーマンスモード、消灯がオフィスモードとなっています。

スムーズなタッチパッド

タッチパッドはクリックボタンが一体化したタイプを採用しています。

完成度は高く、表面はさらさらしておりカーソル操作は非常にスムーズです。クリックボタンもとても反応がよく軽い力で操作でき、動作音も非常に静か。まさにストレスフリーですね。

一体型だと押し込んでもなかなか反応しないケースがたまにあるのですが、しっかり造りこまれています。

ベンチマーク

各種ベンチマークソフトで実際の性能をチェックしてみました。

RTX 3050搭載

GPUは、NVIDIAの最新世代”Ampere”のRTX 3050を搭載。GTX 1650 Tiの後継となる、エントリークラスのGPUですが、前世代のミドルクラスに迫る性能にパワーアップ。フルHDでのゲーミングに対応できる性能となっています。

また、RTXシリーズということで、リアルタイムレイトレーシング技術(RT)に対応しています。GPU内部にレイトレーシング専用ユニット”RTコア”を搭載することで、従来よりもさらにリアルな映像描写が可能になっています。

上の画像はRTに対応したBattlefield Vのデモムービーですが、従来のGPUとの違いは一目瞭然。炎の描写が車体にもしっかり表現され、よりリアルになっているのがわかりますね。

さらに、RTコアのほか、AI機能に対応した”Tensorコア”を搭載しています。

Tensorコアを活用した”DLSSモード”では、低い解像度でレンダリングした映像をアップスケーリングし、さらにアンチエイリアスを最適化することで、フレームレートを大幅に向上させることができます。ゲームの快適性が目に見えて上がるので、とても便利ですね。

なお、RT・DLSSいずれも対応したゲームでないと動作しない点に注意!

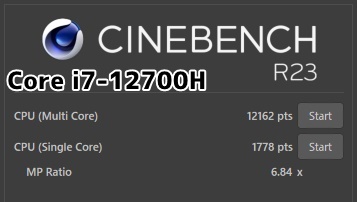

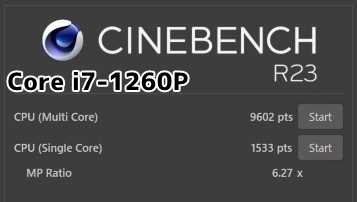

CINEBENCH

まずは、3Dグラフィックのレンダリングソフト【CINEBENCH】で、CPUのシングル・マルチでの性能をチェックしてみました。

このモデルでは、インテルの第12世代14コア20スレッドCPU・Core i7-12700Hを搭載しています。

最新世代では設計を一新し、高性能の”P-コア”と省エネの”E-コア”を搭載した、Wコア構成を採用。タスクに応じて、各コアを使い分け、場合によっては両者を併用することで、効率よく処理できるのが強みです。もちろん、コアの性能も向上しており、コア・スレッド数の増加も相まって、非常に高いパフォーマンスを発揮します。

ちなみに、ノート用の第12世代CPUには、Hシリーズ・Pシリーズ・Uシリーズの3タイプがあり、その中でも最上位のグレードとなります。

高性能のHシリーズということで、スタンダードクラスのCPUに比べ、性能はかなり高め。ワンランク下のPシリーズCPU・Core i7-1260P(12コア16スレッド)と比較してみると、シングルスコアは約16%、マルチ性能は約27%も高く、まさに圧倒的。

3DMARK

3DMARKは、グラフィックボードやCPUを含めたグラフィック能力を総合的に測定するベンチマークソフト。DirectX 11(Sky Diver/Fire Strike)、DirectX 12(Time Spy/Night Raid)・RT(Port Royal)それぞれの条件で測定することができます。

グラフィック性能は、Core i7-1260Pの内蔵グラフィック”Iris Xe Graphics”の約3倍と圧倒的。なお、ほかのGPUと比較すると、下位のGTX 1650よりも約30~40%高く、上位のRTX 3060よりも約40~50%低くなっています。ちょうど両者の中間ポジションといったところですね。

RTX 3050とGTX 1650ともにエントリークラスのGPUということで、価格の安さが魅力的。ただし、VRAM(グラフィックメモリ)の容量が4GBと最低限なので、4K動画の編集や3DCGの作成などヘビーな作業には不向きです。本格的に使うのであれば、VRAMを6GBと多めに搭載しているRTX 3060以上がおすすめです。

| 総合スコア | Graphics Score |

CPU/Physics Score |

Combined Score |

|

| Port Royal | 470 | ー | ー | ー |

| Time Spy Extreme |

2424 | 2251 | 4303 | ー |

| Time Spy | 5273 | 4895 | 9389 | ー |

| Night Raid | 36377 | 56539 | 12043 | ー |

| Fire Strike Ultra |

3000 | 2862 | 22388 | 1551 |

| Fire Strike Extreme |

6046 | 6174 | 22438 | 2687 |

| Fire Strike | 11983 | 13272 | 22534 | 4931 |

| Sky Diver | 36265 | 43696 | 20436 | 32568 |

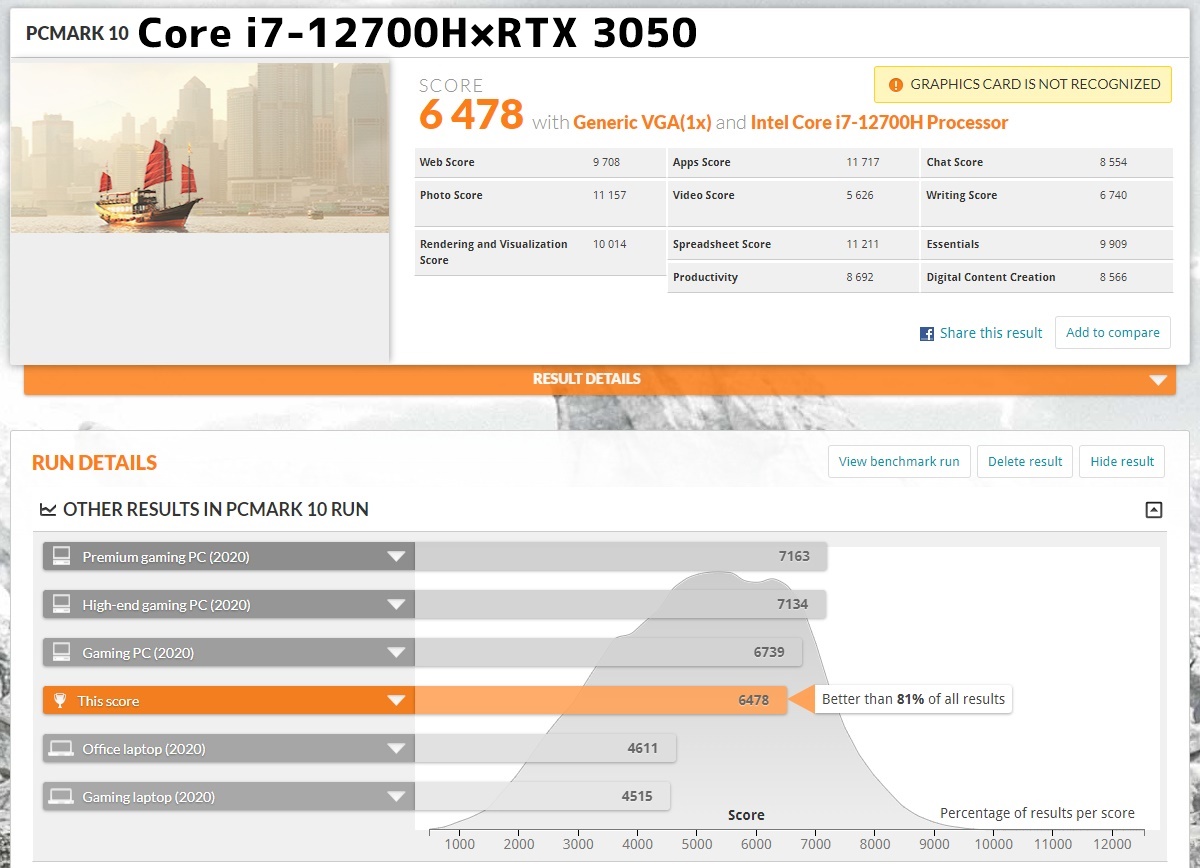

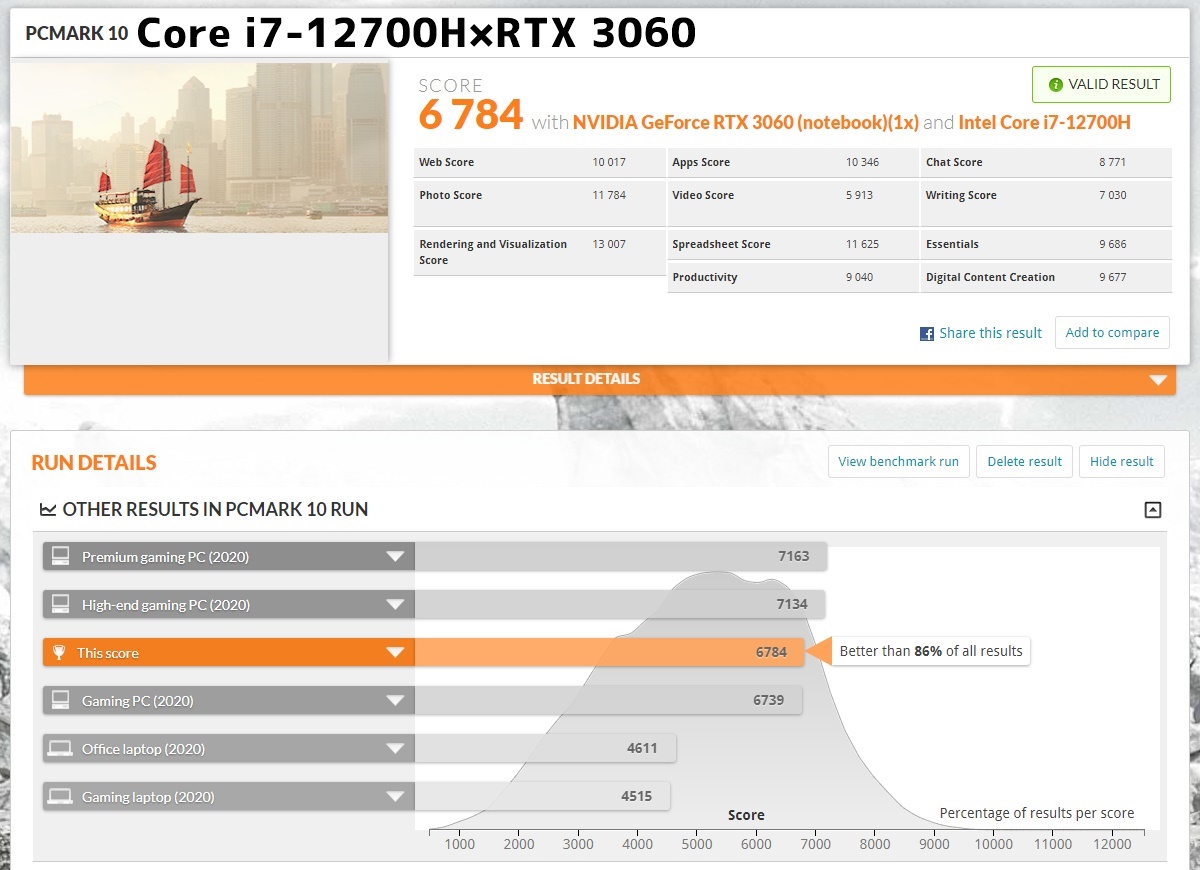

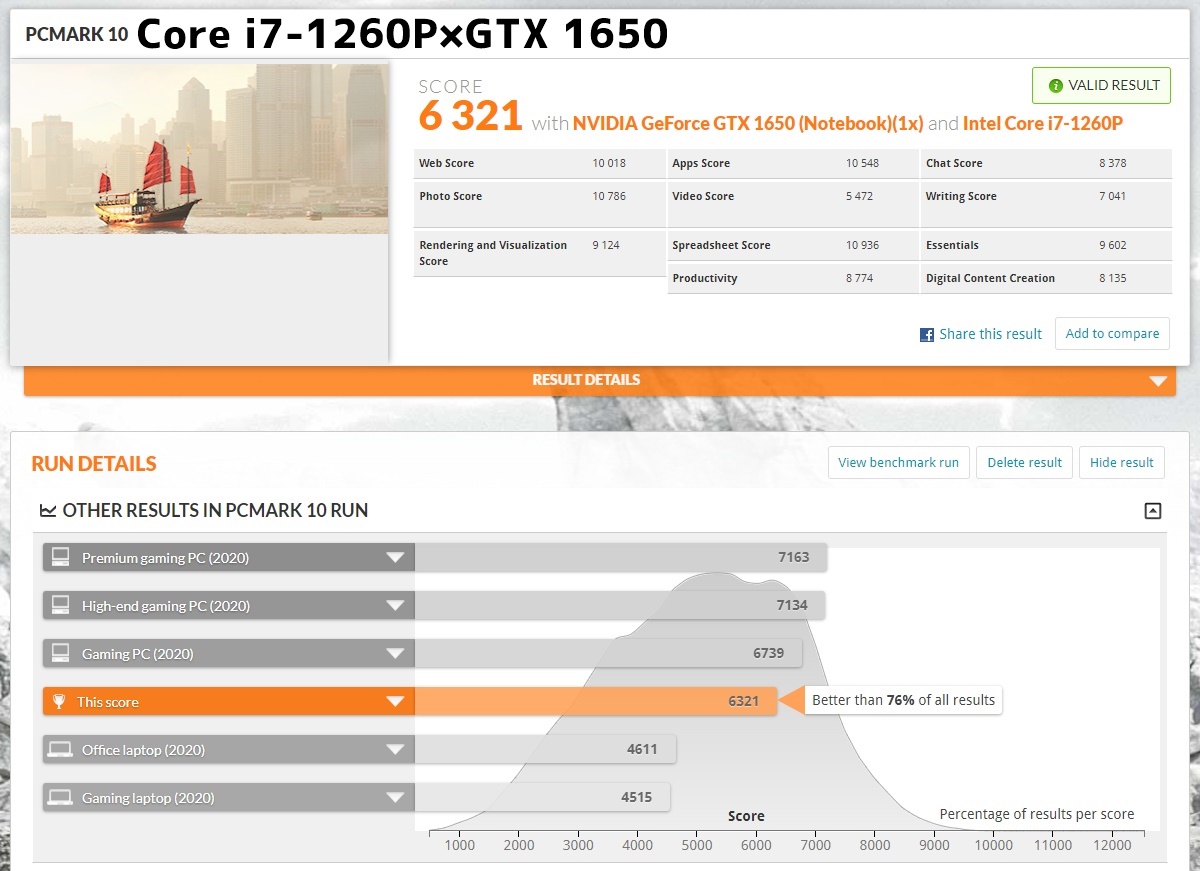

PCMark 10

【PCMark 10】は、ブラウジング・ビデオチャット・動画や画像の編集作業・軽めの3Dゲームなど、一般的な用途での性能を測る定番ソフトです。

なお、今回の性能チェックでは、2タイプのCPU(Core i7-12700H・Core i7-1260P)と、3タイプのGPU(RTX 3060・RTX 3050・GTX 1650)で比較しています。

ブラウジングや各種編作業など、基本的なタスクを快適にこなせる目安はスコア3000以上となりますが、スコア6000台の非常に高いスコアをマーク。ブラウジングやオフィス作業などの軽作業から、動画・画像編集などのヘビーな作業も余裕でこなせる性能です。

なお、あくまでも一般的な用途を想定したテストなので、総合スコアはほとんど変わりません。Core i7-12700H×RTX 3050とCore i7-1260P×GTX 1650では、詳細スコアもほぼ同じ内容となっています。

ただし、Core i7-12700H×RTX 3060とCore i7-12700H×RTX 3050ではレンダリング性能で約30%と大きく差がつき、やはりヘビーな作業ではRTX 3060が一枚上手となっています。

Blender

【Blender】を利用し、3Dグラフィックのデモデータをレンダリングする時間を計測しました。結果は秒で表記しています。

Blenderは、CPUだけでなくGPUもサポートしており、NVIDIA製GPUでは”CUDA”と”OptiX”でのレンダリングが可能です。

| BMW | CPU | CUDA | OptiX |

| Core i7-12700H×RTX 3050 | 201 | 49 | 23 |

| Core i7-1260P×GTX 1650 | 268 | 68 | 67 |

| RTX 3060 | ー | 28 | 14 |

| Class room | CPU | CUDA | OptiX |

| Core i7-12700H×RTX 3050 | 474 | 101 | 53 |

| Core i7-1260P×GTX 1650 | 654 | 153 | 155 |

| RTX 3060 | ー | 58 | 30 |

| Barbershop | CPU | CUDA | OptiX |

| Core i7-12700H×RTX 3050 | 2223 | ー | ー |

| Core i7-1260P×GTX 1650 | 3083 | ー | ー |

| RTX 3060 | ー | 243 | 135 |

まずCore i7-1260Pと比較してみると、CPUでのレンダリングではCore i7-12700Hがやはり有利。両者の差は約25~28%にもなります。

目玉はやはりGPUレンダリングの性能の高さ。このモデルだと、CUDAでのレンダリングはCPUレンダリングよりも約76~79%早く変換を完了。さらに、RTXシリーズということでOptiXでのパフォーマンスが非常に高く、CUDAよりもさらに約48~53%も早く完了します。

ただし、先にも紹介したとおり、VRAMが4GBと少ないため、重量級のBarbershopではVRAM不足で動作しない点には注意が必要です。

なお、上位のRTX 3060はRTX 3050より約40~44%早く完了します。重量級のレンダリングにも対応できるので、性能にこだわるならやはりRTX 3060がおすすめです。

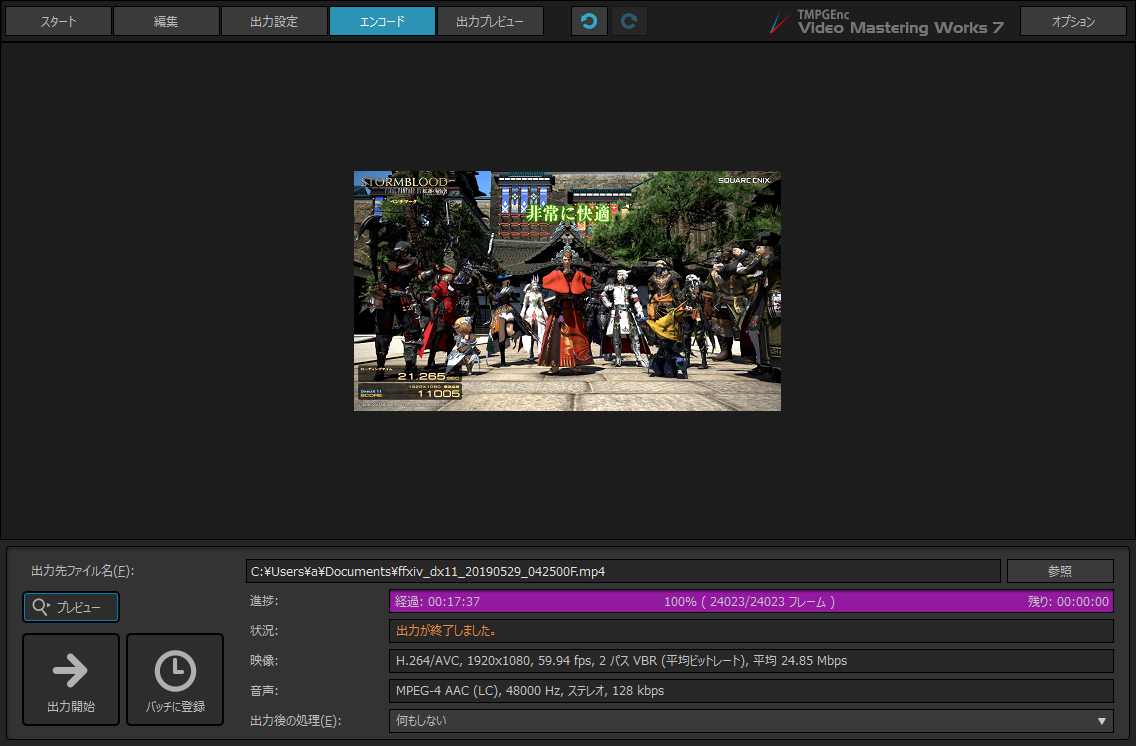

TMPGEnc Video Mastering Works 7

【TMPGEnc Video Mastering Works 7】を利用し、再生時間6分30秒のMJPEG動画をMP4形式に変換する時間を計測しました。

【TMPGEnc Video Mastering Works 7】を利用し、再生時間6分30秒のMJPEG動画をMP4形式に変換する時間を計測しました。結果は秒で表記しています。

エンコーダーはx264(H.264)およびx265(H.265)を利用し、それぞれ2パス・1パス・NVENCでエンコードしています。なお、NVENCはグラフィック機能を利用した高速エンコード機能のこと。RTX&GTXシリーズでは、超高速のNVENCを使うことができます。

| H.264(フルHD) | 2Pass | 1Pass | NVENC |

| Core i7-12700H×RTX 3050 | 995 | 510 | 151 |

| Core i7-1260P×GTX 1650 | 1329 | 678 | 161 |

| RTX 3060 | ー | ー | 143 |

まず軽めのH.264ですが、CPU勝負のソフトウェアエンコード(2Pass・1Pass)では、コア・スレッド数の多いCore i7-12700Hが有利。Core i7-1260Pよりも約25%早く変換を完了しています。

3DCGのレンダリングと同じく、GPUのエンコード機能はかなり強力。このモデルではNVENCが1Passよりも約70%早く変換を完了しています。

なお、GTX 1650との差は約7%、RTX 3060両者の差も約5%と小さく、GPU同士ではあまり差がつかないのがポイントです。

| H.265(フルHD) | 2Pass | 1Pass | NVENC |

| Core i7-12700H×RTX 3050 | 1990 | 1007 | 161 |

| Core i7-1260P×GTX 1650 | 2475 | 1238 | 166 |

| RTX 3060 | ー | ー | 175 |

重量級のH.265でも同じような傾向となり、Core i7-12700HとCore i7-1260Pとの差は、ソフトウェアエンコードで約19~20%となります。

また、GPUのエンコードでも最大約8%ほどしか変わりません。

Lightroom Classic CC

【Lightroom Classic CC】を使い、200枚のRAW画像(5760×3840ドット、CR2形式)をDNG形式に変換する時間と最高画質のJPEG画像に書き出す時間をそれぞれ計測しました。結果は秒で表記しています。

JPEG書き出しの際は“スクリーン用・標準”のシャープネスを適用しています。シャープネス処理が以外とCPUに負担をかけるため、特にCPUの性能が重要になります。

| CR2→DNG | CR2→JPEG | |

| Core i7-12700H | 21 | 110 |

| Core i7-1260P | 25 | 135 |

画像変換テストもCPU勝負ということで、Core i7-12700Hがやはり有利。Core i7-1260Pに比べ、軽めのDNG変換では約16%、重量級のJPEG変換ともなると約19%早く変換を完了しています。

FF14(ファイナルファンタジー14 暁月の終焉)

知名度バツグンの国内産MMORPGですね。スコア9000以上で平均60fpsをキープできます。現行のゲーミングPCであれば、フルHD・最高設定でスコア9000をしっかり超えたいところ。

| 最高 | 高 | 標準 | |

| フルHD | 13092 | 15947 | 19080 |

最高設定でスコア13000台をマークし、平均100fpsで安定してプレイできます。同じエントリークラスのGTX 1650ではスコア10000前後なので、だいぶ余裕がありますね。

Elden Ring(エルデンリング)

”DARK SOULS”や”SEKIRO”などの人気タイトルでおなじみ、フロム・ソフトウェアのアクションRPGゲームです。世界観をはじめ、言ってしまえばDARK SOULSのオープンフィールド版といったところ。

戦闘システムについては、死んでナンボのシビアなスタミナ制バトルはDARK SOULSそのもの。ただし、新たにジャンプ攻撃が加わり、さらにオープンフィールドということで、地の利を生かした戦いができるなど、戦術の幅がより広がっています。

もちろん、マップが広くなることにより、探索要素も大幅に向上。探索・レベル上げ・装備の強化にじっくり取り組みつつ、高難易度ダンジョンに挑戦する、王道&硬派なアクションRPGゲームとしておすすめ。

下記条件にて平均と最低fpsを計測しました。

解像度:フルHD

ゲーム設定:最高/高/中

プレイモード:フィールド内の探索

| 最高 | 高 | 中 | |

| フルHD | 49(42)fps | 54(46)fps | 60(57)fps |

最近のゲームにしては珍しく、fpsの上限が60に設定されています。重量級のゲームともなるとRTX 3050ではパワー不足になり、平均60fpsをキープするには中設定まで落とす必要があります。

最新のゲームをまんべんなくプレイということであればRTX 3060は欲しいですね。

MONSTER HUNTER RISE(モンスターハンターライズ)

大人気の「狩り」ゲームの最新版。バイオハザードでおなじみのグラフィックエンジン”RE Engine”を採用することで、美しい描写と負荷の軽さを両立しています。

下記条件にて平均と最低fpsを計測しました。

解像度:フルHD

ゲーム設定:高/中/低(DLSS”クオリティ”)

プレイモード:セレクトクエスト(唐傘の妖怪)

| 高 | 中 | 低 | |

| フルHD | 91(78)fps | 110(90)fps | 122(99)fps |

スムーズに動作する平均60fpsは絶対にキープしたいところ。100fpsもあればド安定です。

元がスイッチのゲームということで、負荷は比較的軽め。高設定でも平均91fpsと安定感はバツグンです。が、ディスプレイは60Hzなので、最大でも60fpsが上限となります。ゲーミングモデルではないので、こればかりは仕方ありません。

DLSS

| 高 | 中 | 低 | |

| フルHD | 108(86)fps | 109(87)fps | 109(88)fps |

DLSSを有効にした際のfpsです。

高設定のみですが約19%fpsが向上し、平均100fpsを突破します。なお、中・低設定ではfpsが十分に高いこともあり、むしろ逆効果となっています。

Tiny Tina’s Wonderlands(ワンダーランズ)

大人気のシューティングRPG”Borderlandsシリーズ”のスピンオフ的な作品で、”バンカー&バッドアス”というゲームの世界を舞台にしています。ファンタジーゲームということで、エネミーにはゴブリンやスケルトンなどが登場し、武器は銃のほか、新たに魔法が使えるようになっており、なかなか新鮮。

ゲームシステムについてはシリーズでおなじみ、敵や宝箱から装備を入手するハクスラスタイルを踏襲。6つのクラスが用意されており、経験値を稼いでキャラを強化し、強敵に挑むRPG要素もしっかり楽しめるようになっています。

シリーズ最大の特長ともいえるノリの良さも健在。登場人物はエネミーを含めテンションが非常に高く、なかなかのイカレっぷり。今作も安定したクオリティに仕上がっています。

下記条件にて平均fpsのみ計測しました。

解像度:フルHD

ゲーム設定:バッドアス/ウルトラ/高/中(FSR”クオリティ”)

プレイモード:フィールド内の移動

| バッドアス | 最高 | 高 | 中 | |

| フルHD | 36(34)fps | 36(34)fps | 42(38)fps | 56(49)fps |

スムーズに動作する平均60fpsは絶対にキープしたいところ。100fpsもあればド安定です。

激重のグラフィック負荷でおなじみ、Borderlandsシリーズのゲームです。やはり重量級のゲームは荷が重く、低設定までガッツリ落とさないと平均60fpsに届きません。

FidelityFX Super Resolution(FSR)

| バッドアス | 最高 | 高 | 中 | |

| フルHD | 44(41)fps | 45(41)fps | 57(52)fps | 74(70)fps |

FSRを有効にした際のfpsです。FSRはDLSSに近い機能で、アップスケーリングによりフレームレートを上げることができます。Tensorコア不要の汎用性が高い技術で、最近では画質のクオリティもDLSSと同等レベルに向上しています。

fpsは最大約36%向上しているものの、平均60fpsを超えるのは中設定からとなり、やはりRTX 3050には重い感じですね。

VALORANT(ヴァロラント)

”リーグ・オブ・レジェンド”でおなじみの、ライオットゲームが手掛けるFPSゲームですね。内容はオーバーウォッチとCS:GOをミックスした感じ。カジュアルなグラフィックはもちろん、多彩なスキルを持つエージェント(現在では11人)を操り、5対5で戦うスタイルは、オーバーウォッチをほうふつとさせます。

ルールはFPSでよくみられる”爆弾設置ルール”を採用しています。爆弾を設置する側と阻止する側に分かれ、設置側は、爆弾を設置し爆発させれば勝利。阻止する側は、設置されないか、解除すれば勝利となります。最大25ラウンド、攻防は12ラウンドごとに切り替わり、13ラウンドを先取した側が勝ちとなります。

また、CS:GOを意識した”購入システム”を実装しており、ラウンド報酬の資金をもとに、ラウンドのインターバルで武器・防具・スキルを購入することができます。味方の装備や資金はチェックできるので、コミュニケーションをとりつつ、状況に応じて装備を調達するのが勝利へのカギとなます。

下記条件にて平均と最低fpsを計測しました。

解像度:フルHD

ゲーム設定:高(アンチエイリアス”MSAA 4x”、異方性フィルタリング”16x”、シャープネスの動的補正”オン”)

プレイモード:アンレート

| 高 | 中 | 低 | |

| フルHD | 227(200)fps | 238(215)fps | 257(233)fps |

FPSゲームなので、スムーズに動作する平均60fpsは絶対にキープしたいところ。100fpsもあればド安定です。

フルHDでもノートパソコン(Iris Xe Graphics)でプレイできるほど軽いので、RTX 3050なら余裕。ある程度設定を重くしても、平均200fps以上をマークします。

Apex Legends(エーペックス レジェンズ)

最近人気のバトロワ系FPSゲームです。個性的なスキルを持ったキャラクター”レジェンド”を操り、3名1組のチーム戦を繰り広げます。

【パッシブ・戦術・アルティメット】の各スキルをしっかり生かすのはもちろん、キャラの組み合わせによって戦略が変化するので、いかに連携できるかが勝利へのカギとなります。スピーディーな操作性で爽快感はバツグン!テンポよく楽しみたい方におすすめ。

平均と最低fpsを計測しました。

解像度:フルHD

ゲーム設定:最高・低(fpsリミット解除)

プレイモード:射撃訓練場

| 最高 | 低 | |

| フルHD | 91(74)fps | 133(111)fps |

FPSゲームなので、スムーズに動作する平均60fpsは絶対にキープしたいところ。100fpsもあればド安定です。

このゲームもわりと軽めということで、最高品質でも平均91fpsをマークし、安定してプレイできます。

Fortnite(フォートナイト)

こちらも同じくバトロワ系の鉄板タイトルです。対人戦にプラスして、採集や建築要素があり、Apex Legendsとはまた違ったベクトルの楽しみ方ができます。チーム戦だけでなく、ソロで気軽にプレイできるのもいいですね。

平均と最低fpsを計測しました。

解像度:フルHD

ゲーム設定:DirectX 12、最高/高/中(RT”最高”/DLSS”品質”)

降下後、1分間のダッシュ&屋内探索

| 最高 | 高 | 中 | |

| フルHD | 84(65)fps | 110(82)fps | 156(101)fps |

競技性の高いゲームなので、スムーズに動作する平均60fpsは絶対にキープしたいところ。平均100fpsをキープできれば、さらに安定してプレイできます。

最高設定が意外に重く、平均84fps止まりですが、高設定では100fps以上をきっちりキープできます。エントリークラスのGPUですが、重量級のゲーム以外なら平均100fpsを狙えるのは魅力的ですね。

DLSS

| 最高 | 高 | 中 | |

| フルHD | 117(81)fps | 139(88)fps | 150(105)fps |

DLSSを有効にした際の結果です。

DLSSモードを有効にすると、最大39%もfpsが向上し、最高設定で平均100fps以上をキープできるようになります。

RTモード

| 最高 | 高 | 中 | |

| フルHD | 26(24)fps | 28(22)fps | 29(25)fps |

RT設定はMAXにして測定しています。

負荷の高いRTモードですが、このゲームは”グローバルイルミネーション”容赦なく重く、平均20fps台と全く伸びません。

RT+DLSSモード

| 最高 | 高 | 中 | |

| フルHD | 51(45)fps | 52(45)fps | 54(47)fps |

伸び幅は約2倍にもなりますが、いかんせん重すぎるので平均60fpsには届かず。最低でもRTX 3060クラスが必須となります。

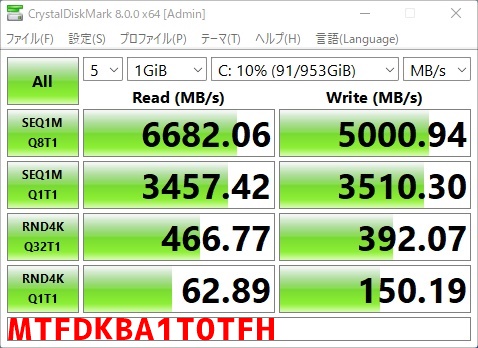

CrystalDiskMark

【CrystalDiskMark】は、ストレージの読み書きの転送速度をチェックするソフトです。ポイントはランダムデータ(4Kと書いてある項目)の転送速度。これが速いほど、ブラウジングやアプリの動作が速くなり、実用的なストレージといえます。

このモデルは超大容量の1TB SSDを搭載しています。512GBの2倍にもなる容量の多さで、データを多く保存でき、ゲームもより多くインストールできます。もちろん、SSDは通常タイプよりも4~5倍高速のNVMe SSDで、超高速のGen.4タイプを採用しています。

メーカーはマイクロン製。その実力ですが、シーケンシャル(連続データ)の読み書きはいずれも4ケタ、最大6000MB/sオーバーとまさに爆速。一方、ランダムは読み書きともにGen.3タイプと同等の速度となっており、とにかくシーケンシャルの速さが際立ちます。

もちろん、OSの起動から、各種アプリの動作までサクサク動いて快適そのもの。ちなみに、HDDのカスタマイズはできないので、データを多く保存するなら、別途外付けHDDをつなぐか、クラウドストレージを活用しましょう。

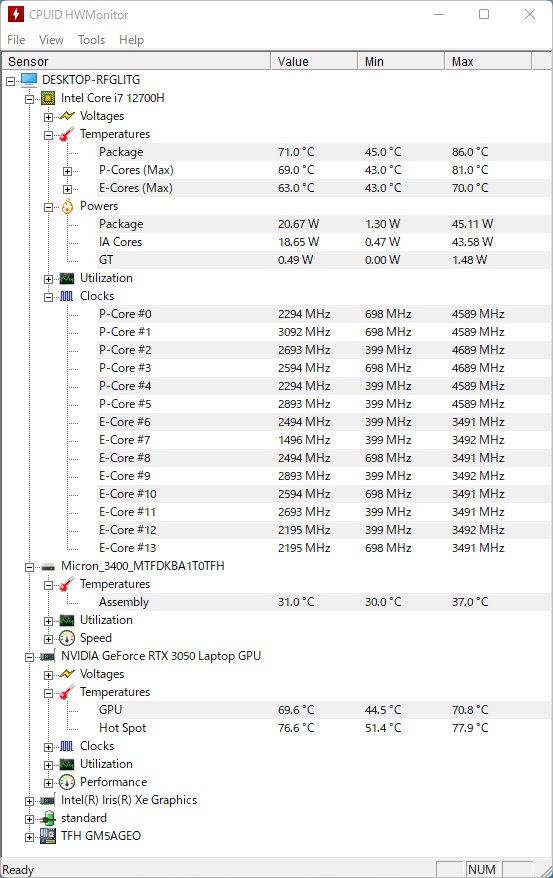

温度

FF14実行時の温度を測定してみました。なお、室温は25℃です。

CPU・GPUともに、70℃前後の安定した温度をキープしています。HシリーズCPUは発熱が特に高いのですが、しっかり冷却できていますね。

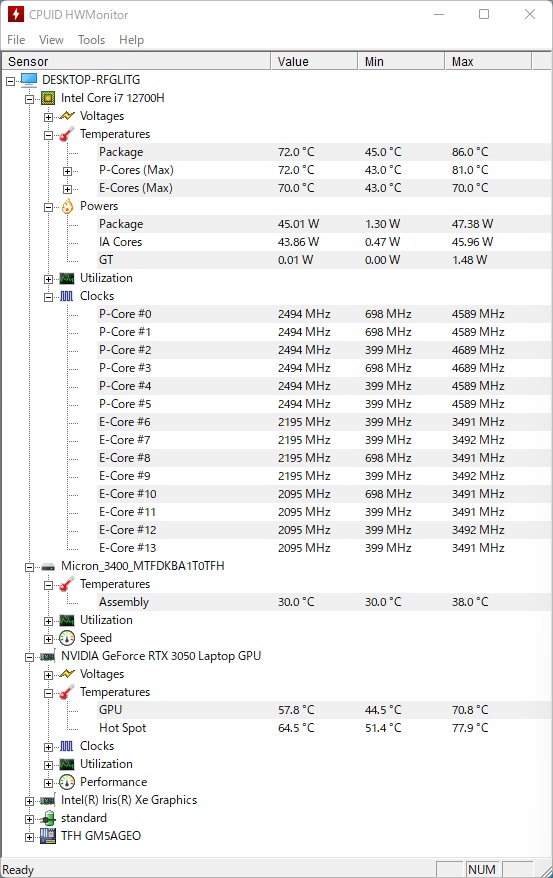

こちらがCINEBENCH R23実行時の温度です。

さすがに100%のフルロード時では、CPUのP-コアを2.5GHzに落とした安全運転モードで動作しています。それにより、ゲームのときと同じ70℃をキープしています。ノートだと冷却機構に限りがあるので、高クロックでの動作は厳しいものがあります。

動作音

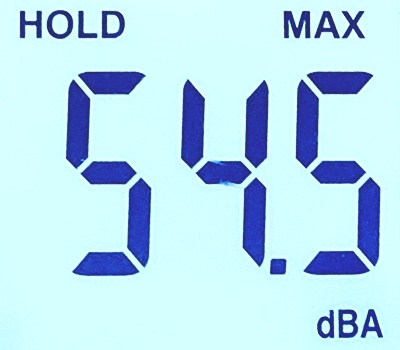

FF14実行時のPC正面でノイズを測ってみました。※防音室や無響室での測定ではないので、あくまでも参考までにどうぞ。

50デシベルを超えるとノイズが気になるようになりますが、いわばゲーミングノートなので、ピーク時で54.5デシベルと大きく超えています。ファンの回転音は豪快ですが、耳障りな甲高いノイズが控えめで、やかましさを感じさせないのは◎。

なお、最小時は46.9デシベルとありますが、アイドル状態なので、ほぼ無音です。

バッテリー持続時間

「bbench」でバッテリーの持続時間を調べてみました。条件は4つで、軽作業を想定した設定にしています。

- 電源設定:オフィスモード、トップクラスの電力効率

- バックライト:40%

- 10秒ごとにキー入力

- 1分ごとに無線LAN経由でネット接続

結果は約5時間20分をマーク。高性能マシンだと5時間未満がザラなので、わりと健闘していますね。お世辞にも長いとは言えないので、電源のある環境で使いましょう。

便利機能いろいろ

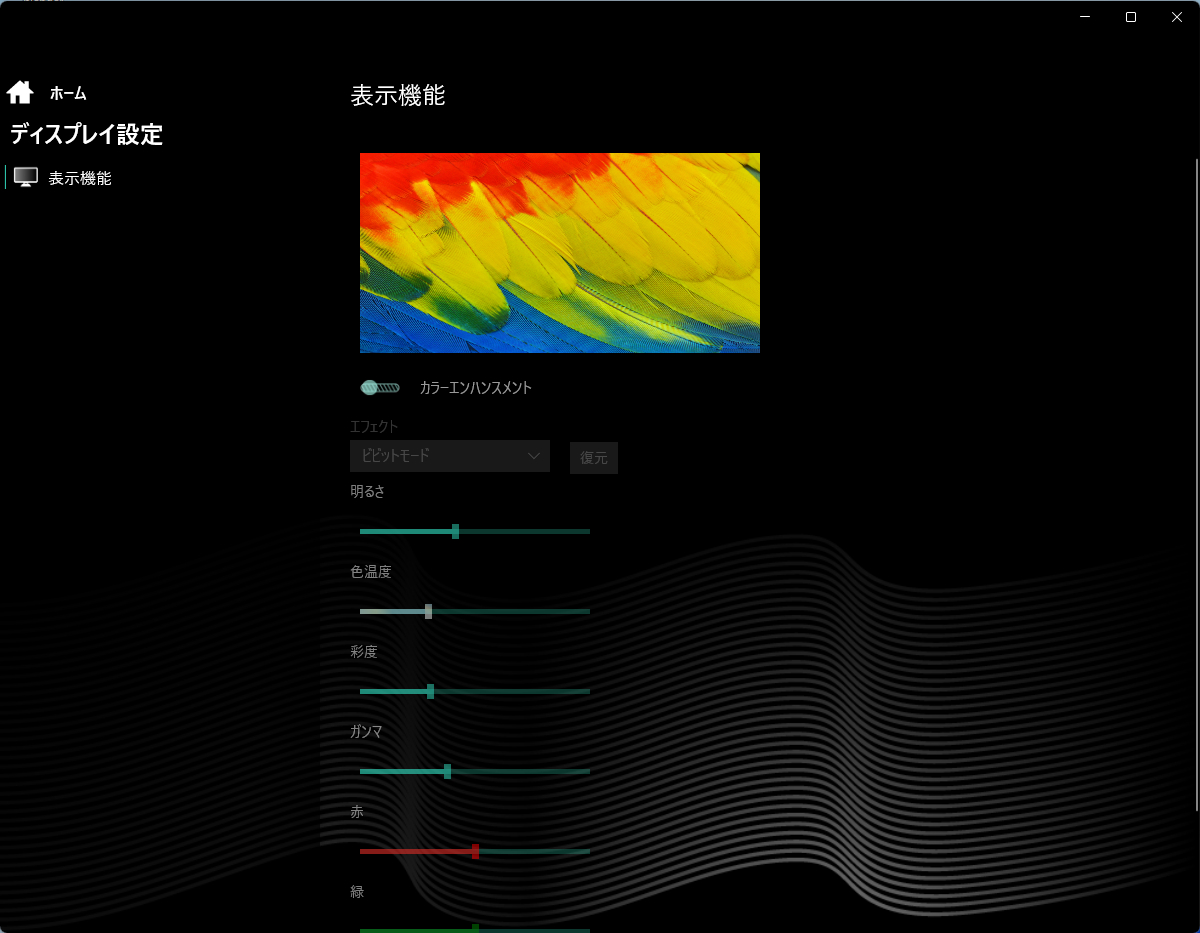

付属アプリの内容が充実しており、ファンやキーボードのLEDの調整やシステムのモニタリングなど、各種設定がワンストップでできるようになっています。

そのほか、動作モードやファンの動作設定ができるほか、ディスプレイのカラーモードも用意されています。

また、サウンドイコライザ”Sound Blaster CINEMA6+”を搭載。サラウンドをはじめ、イコライザー機能が充実しており、好みの音質に柔軟にカスタマイズ可能です。

ちなみにスピーカーの品質ですが、低音~高音まで伸びますが、重低音は弱め。音の広がりは感じられるものの、音質がやや軽めということで、グレード相応といったところ。ヘッドフォンやヘッドセットを使うのがおすすめ。

まとめ&関連モデル

各種編集作業からオンラインゲームまで一通りこなせる高い性能はとても魅力的。RTXシリーズということで、GTX 1650とは違いOptiXやDLSSが使えるのも大きなアドバンテージとなっています。

モデルそのものの完成度も高く、金属パネルを採用したボディは、高色域ディスプレイやフルカラーキーボードを搭載。それでいて価格は16万円台~と安く、コスパもバツグン。

予算を重視しつつ、性能にもこだわりたい方におすすめのクリエイターノートです。

raytrek/レイトレック R5-AA6

【スペック】

【スペック】

■OS:Windows 11

■ディスプレイ

15.6インチ フルHD ノングレア

■CPU:Core i7-12700H

■メモリ:16GB(DDR5-4800)

■グラフィック:RTX 3060

■ストレージ:SSD 1TB(PCIe NVMe)

■価格:209,980円(税込)~

このモデルのRTX 3060搭載バージョンで、本格的な編集用途におすすめ。

raytrek/レイトレック R6-AA

【スペック】

【スペック】

■OS:Windows 11

■ディスプレイ

16.0インチ WQXGA ノングレア

■CPU:Core i7-12700H

■メモリ:16GB(DDR5-4800)

■グラフィック:RTX 3060

■ストレージ:SSD 1TB(PCIe NVMe)

■価格:219,980円(税込)~

RTX 3060を搭載したハイグレードモデル。

16.0インチ× WQXGA(2560×1600)の大型・高解像度ディスプレイを搭載し、編集作業がよりはかどります。もちろん色域も広く、sRGBカバー率約99%(sRGB比約100%)となっています。

あわせて知りたい

3ステップでわかるノートPC+α