今回レノボの【IdeaPad Slim 370i 14型】をお借りしました。

14インチのモバイルノートがなんと6万円台から!圧倒的な低価格とコスパが魅力のベーシックノートをチェックしてみましょう。

スペック

※2023年2月20日時点での内容です。製品仕様・販売価格については変更となる可能性があります。

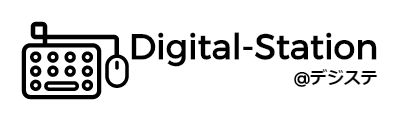

外観

シンプルなデザイン

ベーシックモデルということで、ボディはオーソドックスな樹脂製となっています。

デザインはいつものIdeaPadクオリティで、機能美を追求したシンプルなもの。

ロゴ以外の装飾は一切なく、落ち着きのあるアークティックグレーも相まって、使う人を選ばない万能デザインとなっています。

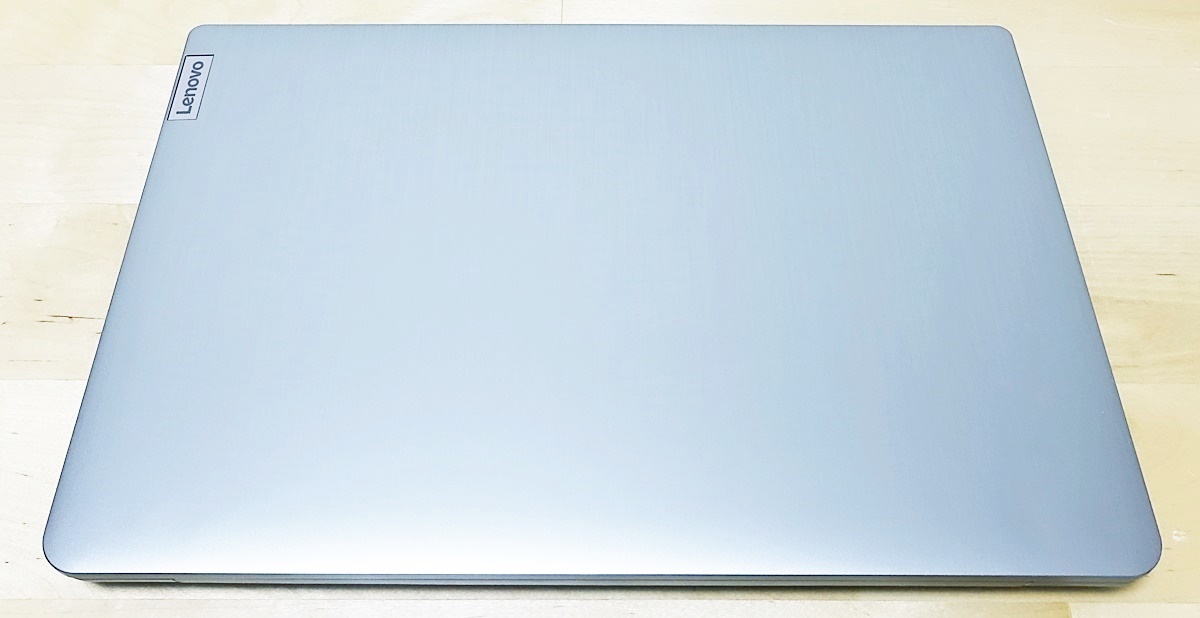

携帯しやすい14インチボディ

このモデルは、14インチサイズのモバイルノートです。13インチよりもディスプレイのサイズが大きく、それでいて携帯性も高いので、最近人気のサイズとなっています。

ディスプレイのベゼル(ふち)を上下左右にスリム仕様とすることで、横幅と奥行きを圧縮し、A4ファイル+αのコンパクトボディを実現しています。

肝心の重さは実測で1357gと、13インチクラスの重さとなっており、携帯性は上々です。14インチモデルだと1.4kg台が相場ということを考えると、軽い部類に入ります。ベーシックモデルでこの軽さは好印象ですね。

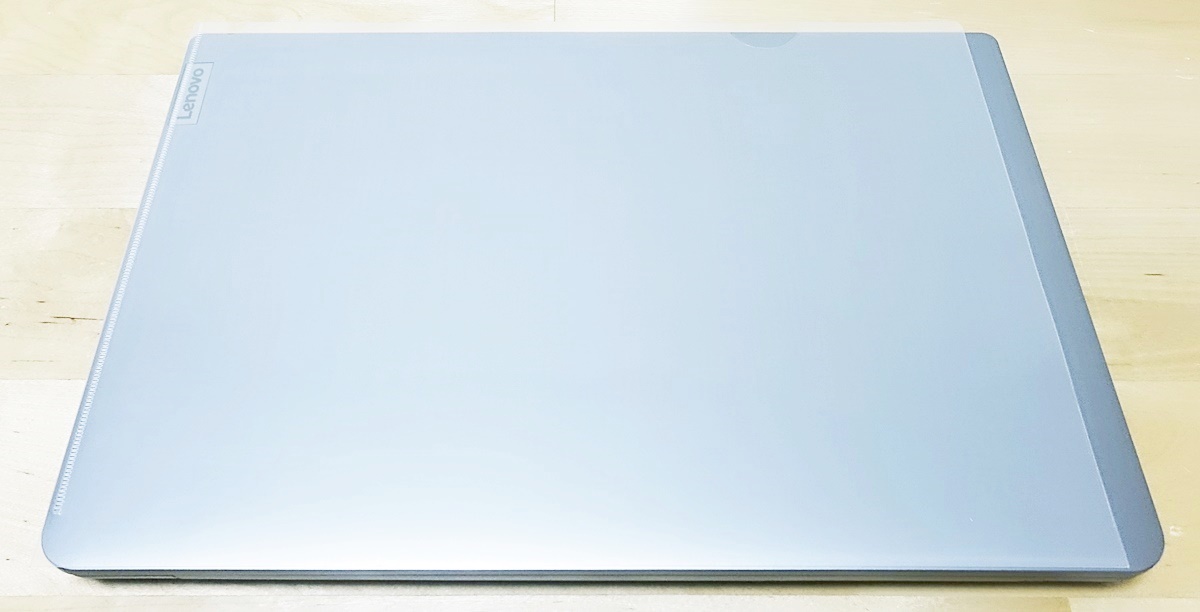

スタンダードなインターフェース

インターフェースはスタンダードモデルらしいラインナップです。

USBは全3ポートと、モバイルノートでは標準的な数を装備。規格はUSB 3.1 Gen.1&USB 2.0のオーソドックスな内容となっています。低価格モデルなので、この辺りは割り切りが必要です。

なお、左側面のUSB 3.1 Gen.1ポートは、小型&リバーシブルのType-C端子を採用。通常端子とあわせ、あらゆる周辺機器を接続できます。

そのほか映像出力用のHDMIポートやSDスロットを搭載。派手さはありませんが、普段使いに必要なものは一通りそろっていますね。

なお、レノボらしくセキュリティにもしっかり配慮され、カメラ部分にはシャッターが装備されているのもポイント。デバイスからではなく、物理的にシャットアウトするのでとても安心です。

ディスプレイ&キーボード

IPSパネル搭載

ディスプレイは、モバイルノートではやや大きめの14.0インチサイズを搭載しています。主流の13.3インチに比べると一回り大きく、ゆったりとした感じで視認性は上々。

解像度は現在主流のフルHDですね。HDに比べ表示領域が広いので、オフィス作業にも最適。ちなみに、表面は映り込みの少ないノングレアタイプとなっています。

パネルのクオリティも高く、IPSパネルを装備。高いコントラストと優れた発色で、くっきり鮮やかな映像クオリティを実現しており、300nitの明るさも相まって、動画鑑賞にもうってつけです。

また、視野角が広いので、姿勢によって色味が変わらないのもポイント。

ちなみに、パネルの詳細(BOE08D7)は下記の通りで、色域ともにごくごく普通レベルといったところ。色の正確性が重要になる編集作業には不向きです。

機能性が高いキーボード

13インチ+αのコンパクトサイズなので、テンキーレスキーボードを搭載しています。

一部のキーが連結していますが、基本的なキーは大きめに造られ、キーピッチも約19mmとデスクトップキーボード並みの間隔を確保。また、配置そのものも素直なので、誤爆の心配はまずありません。電源ボタンがキーボード内ではなく、右上に独立して配置されているのもグッド。

ファンクションキーの内容も充実しており、電卓キーやカスタマイズ対応キーを装備するほか、ファンクションキーのロック機能も用意されています。

キーストロークはやや深く、適度な反発も相まって、打鍵感は上々です。ちなみに、キーボード面は樹脂製ということもあり、剛性は普通レベルとなっています。

なお、ベーシックモデルということで、キーボードのLEDは非搭載です。基本的にPCは明るい場所で使うものなので、無くても特に問題ありません。

スムーズなタッチパッド

タッチパッドは、パッド部分とクリックボタンが一緒になった、オーソドックスな一体型タイプとなっています。

タッチパッドはサラサラした素材となっており、カーソル操作はとてもスムーズ。一方、クリックボタンはやや押し込む必要があり、クリック音もそこそこ。こちらはいたってオーソドックスなクオリティです。

ただし、廉価モデルにありがちなクリックボタンのバタつきがなく、しっかり造られているのは好印象ですね。

ベンチマーク

各種ベンチマークソフトで実際の性能をチェックしてみました。

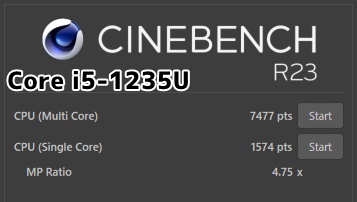

CINEBENCH

まずは、3Dグラフィックのレンダリングソフト【CINEBENCH】で、CPUのシングル・マルチでの性能をチェックしてみました。

CPUはインテル第12世代の10コア12スレッドCPU・Core i5-1235Uを搭載しています。

最新世代では設計を一新し、高性能の”P-コア”と省エネの”E-コア”を搭載した、Wコア構成を採用。タスクに応じて、各コアを使い分け、場合によっては両者を併用することで、効率よく処理できるのが強みです。もちろん、コアの性能も向上しており、コア・スレッド数の増加も相まって、非常に高いパフォーマンスを発揮します。

ちなみに、ノート用の第12世代CPUには、Hシリーズ・Pシリーズ・Uシリーズの3タイプがあり、一番下位のグレードとなります。

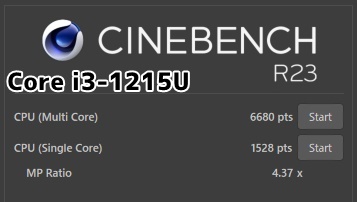

参考までに、下位モデルで搭載されているCore i3-1215U(6コア8スレッド)と比較してみると、シングル性能は約3%、マルチ性能は約12%上回っています。

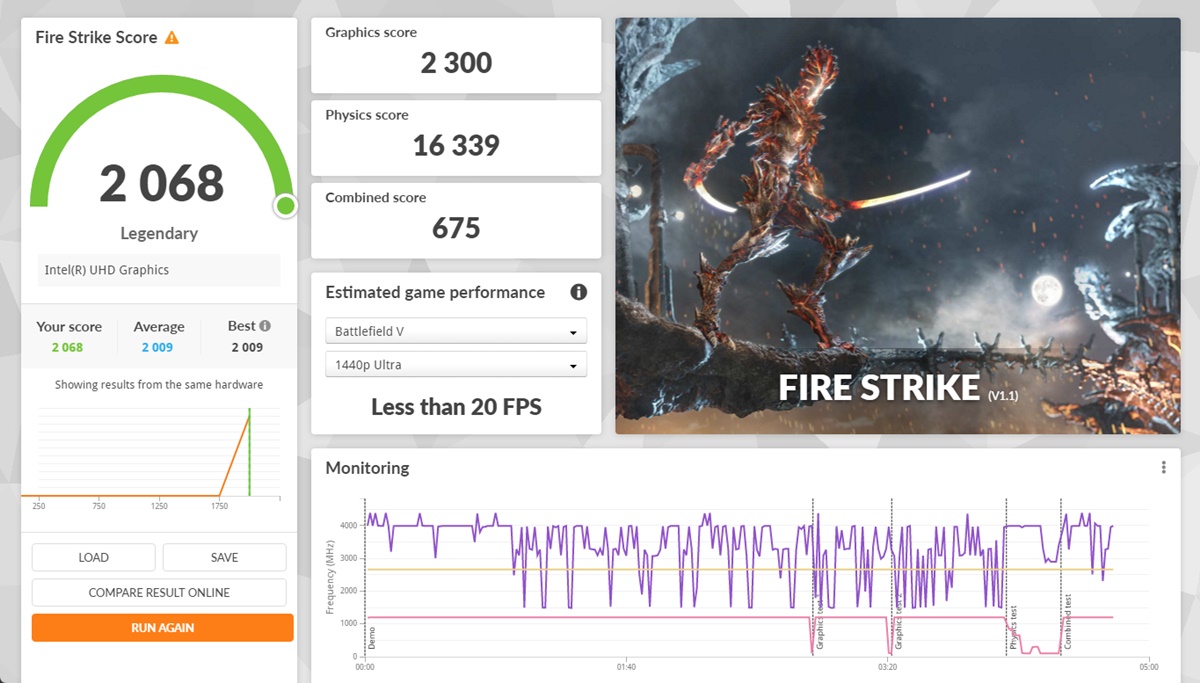

3DMARK

3DMARKは、グラフィックボードやCPUを含めたグラフィック能力を総合的に測定するベンチマークソフト。

DirectX 9(Ice Storm)・DirectX 10(Cloud Gate)・DirectX 11(Sky Diver/Fire Strike)、そして最新のDirectX 12(Time Spy/Night Raid)・RT(Port Royal)それぞれの条件で測定することができます。

Core i5-1235Uの内蔵グラフィックは、本来高性能の”Iris Xe Graphics”を搭載していますが、なぜか仕様表とデバイス上では”UHD Graphics”となっています。実際にスコアの伸びもかなり悪く、コスト面との兼ね合い?からか、Iris Xe Graphicsをデチューンしている可能性もあります。

| 総合スコア | Graphics Score |

CPU/Physics Score |

Combined Score |

|

| Time Spy | 928 | 819 | 3888 | ー |

| Night Raid | 8559 | 8804 | 7394 | ー |

| Fire Strike | 2068 | 2300 | 16339 | 675 |

| Sky Diver | 8716 | 8613 | 10456 | 7519 |

| Cloud Gate | 13989 | 15156 | 11020 | ー |

| Ice Storm | 57324 | 57140 | 57980 | ー |

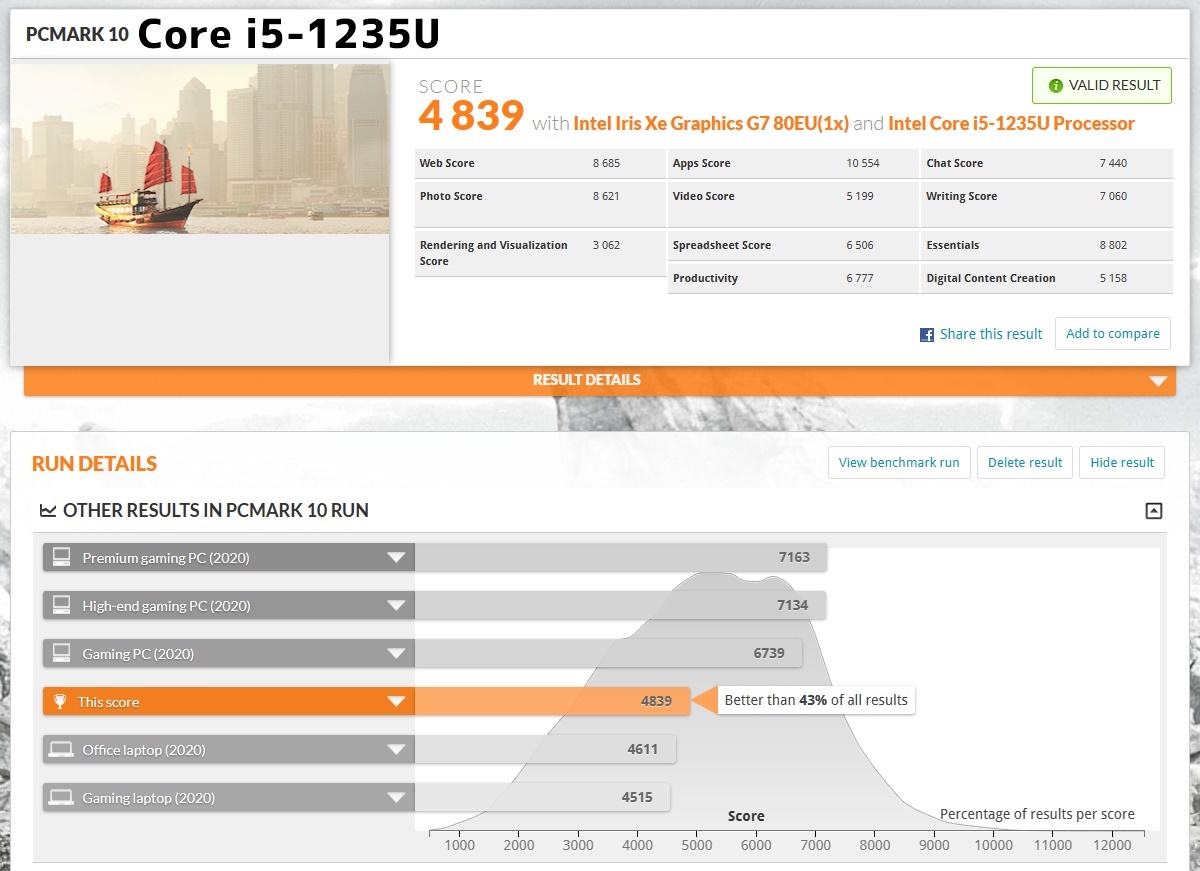

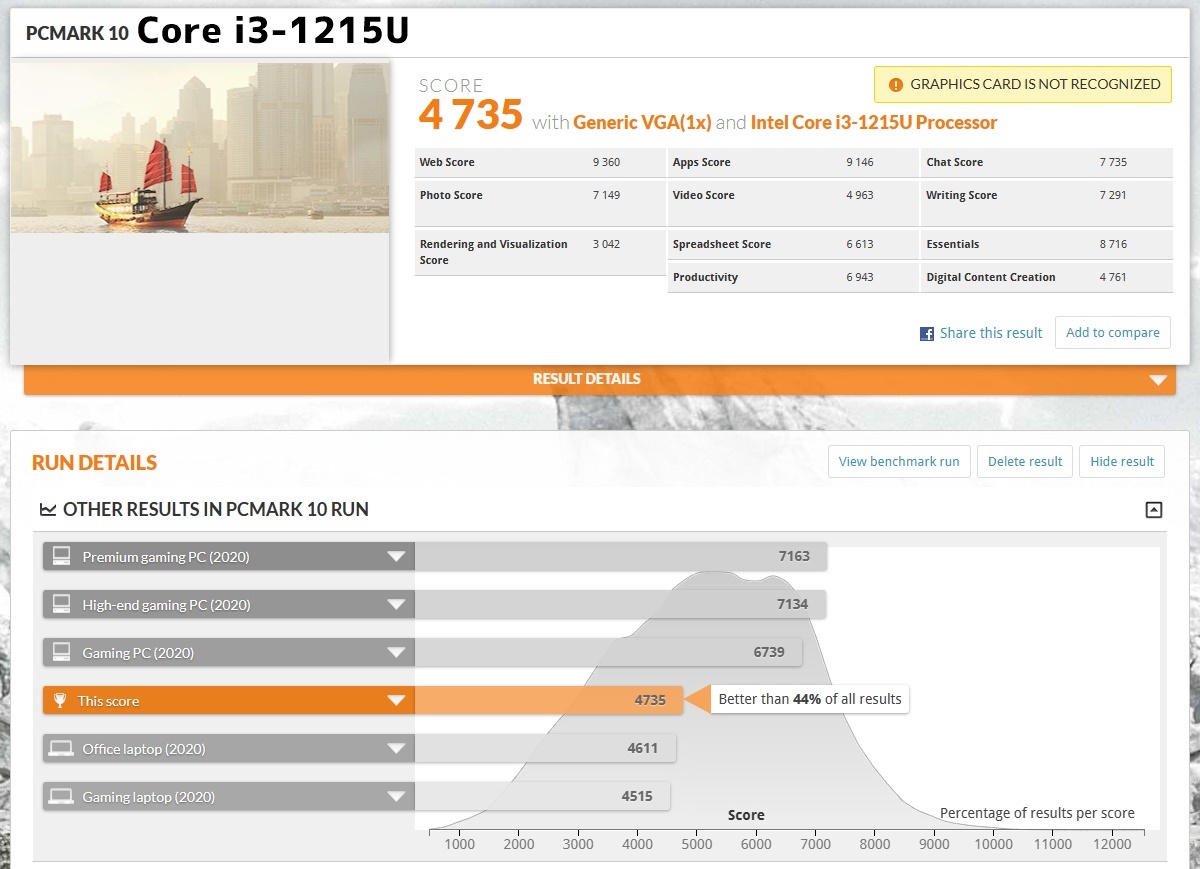

PCMark 10

【PCMark 10】は、ブラウジング・ビデオチャット・動画や画像の編集作業・軽めの3Dゲームなど、一般的な用途での性能を測る定番ソフトです。

ブラウジングや各種編作業など、基本的なタスクを快適にこなせる目安はスコア3000以上となりますが、スコア4000半ばの非常に高いスコアをマーク。ブラウジングやオフィス作業などの軽作業はもちろん、動画・画像編集にもしっかり対応できます。

なお、Core i3-1215Uとは、総合スコアで約2%差とほぼ互角。編集系のスコアでは約8%ほど上回っていますが、普段使いであれば、Core i3でも正直十分ですね。

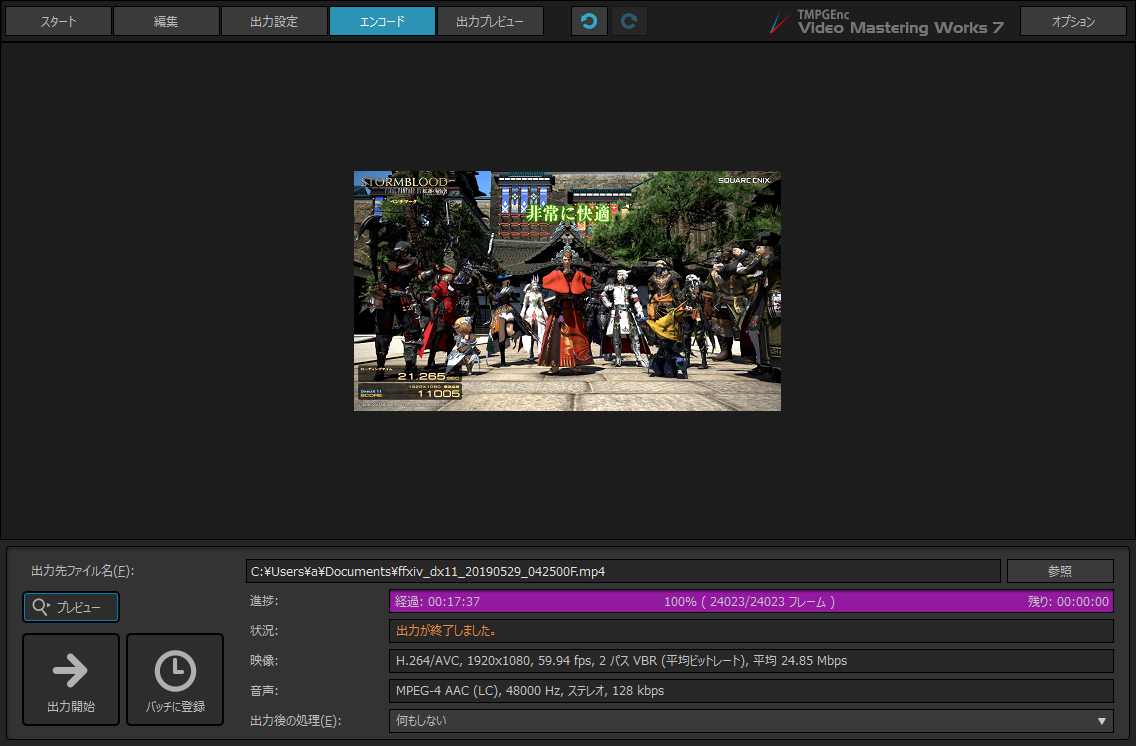

TMPGEnc Video Mastering Works 7

【TMPGEnc Video Mastering Works 7】を利用し、再生時間6分30秒のMJPEG動画をMP4形式に変換する時間を計測しました。結果は秒で表記しています。

エンコーダーはx264(H.264)およびx265(H.265)を利用し、それぞれ2パス・1パス・QSVでエンコードしています。なお、QSVはグラフィック機能を利用した高速エンコード機能のこと。

| H.264(フルHD) | 2Pass | 1Pass | QSV |

| Core i5-1235U | 1869 | 941 | 218 |

| Core i3-1215U | 2185 | 1071 | 173 |

まず軽めのH.264ですが、CPU勝負のソフトウェアエンコード(2Pass・1Pass)では、Core i3-1215Uよりも約12~14%早く変換を完了。一方、グラフィック勝負のQSVでは、グラフィック性能の低さが足を引っ張り、逆に約21%もの差をつけられています。

| H.265(フルHD) | 2Pass | 1Pass | QSV |

| Core i5-1235U | 3223 | 1599 | 267 |

| Core i3-1215U | 3652 | 1845 | 252 |

重量級のH.265でも同じような傾向となり、ソフトウェアエンコードでは、Core i3に約12~13%差をつけています。また、QSVでは逆転されていますが、その差は約6%まで縮まります。

Lightroom Classic CC

【Lightroom Classic CC】を使い、200枚のRAW画像(5760×3840ドット、CR2形式)をDNG形式に変換する時間と最高画質のJPEG画像に書き出す時間をそれぞれ計測しました。結果は秒で表記しています。

JPEG書き出しの際は“スクリーン用・標準”のシャープネスを適用しています。シャープネス処理が以外とCPUに負担をかけるため、特にCPUの性能が重要になります。

| CR2→DNG | CR2→JPEG | |

| Core i5-1235U | 48 | 311 |

| Core i3-1215U | 36 | 157 |

このテストもCPU勝負ですが、このモデルのSSDは速度が遅いので、変換にかなり時間がかかっています。Core i3-1215Uに大差をつけられ、軽めのDNGでは約25%、重量級のJPEG変換では約50%まで拡大します。

ドラクエ10

| 最高品質 | 標準品質 | 低品質 | |

| フルHD | 5709 | 7038 | 9568 |

グラフィック品質にこだわらなければ、ノートPCでもプレイできるほどの軽さが特徴です。スコア5500以上で平均60fpsをキープできます。

標準品質でようやくスコア5500をクリアしており、やはりUHD Graphicsに近い性能となっています。

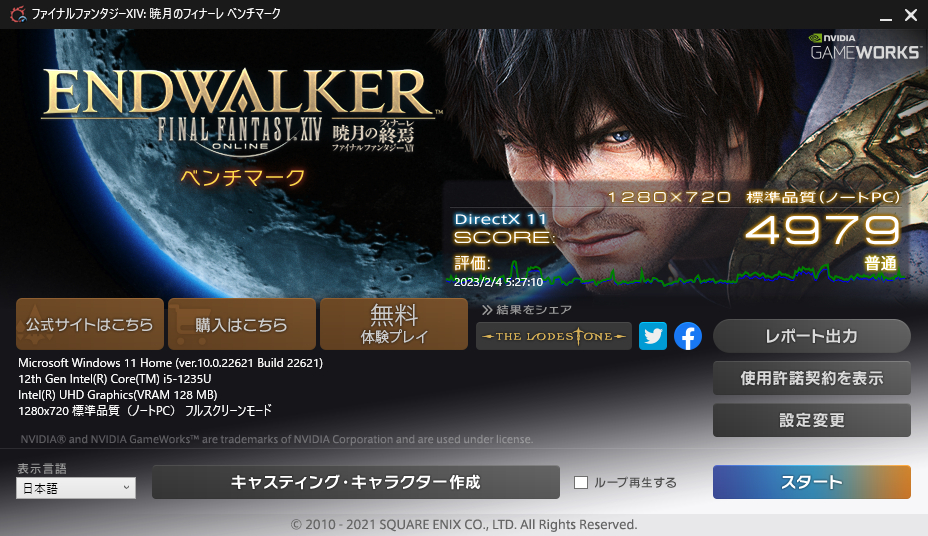

FF14(ファイナルファンタジー14 暁月の終焉)

| 最高品質 | 高品質 | 標準品質 | |

| HD | 3085 | 4138 | 4979 |

| フルHD | 1322 | 1967 | 2330 |

知名度バツグンの国内産MMORPGですね。スコア9000以上で平均60fpsをキープできます。現行のゲーミングPCであれば、フルHD・最高設定でスコア9000をしっかり超えたいところ。

ドラクエ10の時点で厳しい結果なので、このクラスのゲームではどうしようもありません。

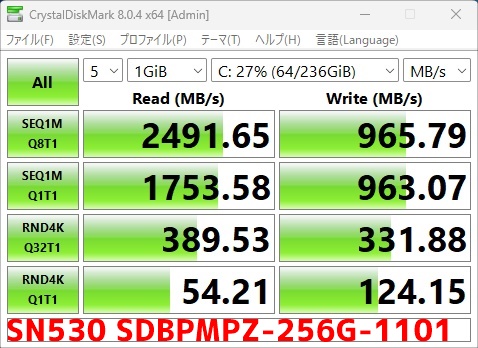

CrystalDiskMark

【CrystalDiskMark】は、ストレージの読み書きの転送速度をチェックソフトです。ポイントはランダムデータ(4Kと書いてある項目)の転送速度。これが速いほど、ブラウジングやアプリの動作が速くなり、実用的なストレージといえます。

このモデルでは、256GB SSDを搭載。ブラウジングやオフィス作業など普段使いであれば、256GBでまずOKです。なお、SSDは通常タイプよりも4~5倍速いNVMeタイプのSSDで、Western Digital製となっています。

肝心の速度ですが、シーケンシャル(連続データ)の読み込み速度こそ4ケタをマークしていますが、書き込みは3ケタ台とかなり遅いですね。。一方、ランダムの読み書きは標準的な速度が出ており、トータルでは中の下クラスのNVMe SSDといったところです。

ただし、SSDなので実際の使用感はとても快適。OSの起動からブラウジング、各種アプリの動作にいたるまでサクサク動きます。

温度

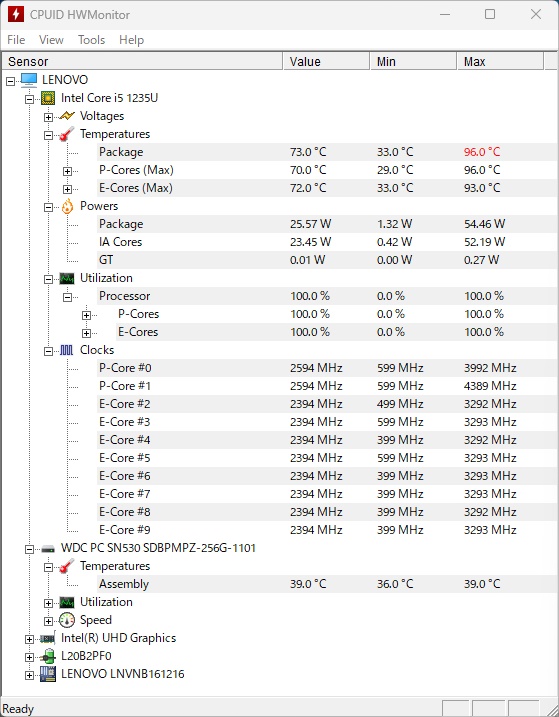

CINEBENCH R23実行時の温度を測定してみました。なお、室温は25℃です。

安定性重視の動作システムとなっており、100%のフルロード時では2.5GHz台に抑え、70℃台前半の安定した温度をきっちりキープしています。

動作音

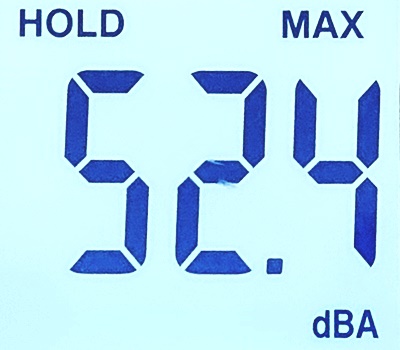

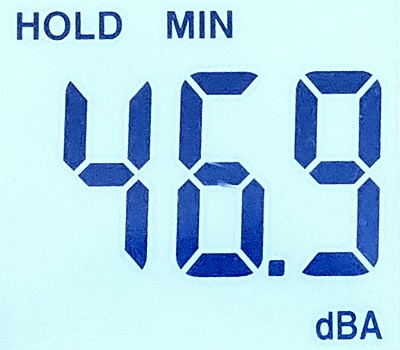

CINEBENCH R23実行時のPC正面でノイズを測ってみました。※防音室や無響室での測定ではないので、あくまでも参考までにどうぞ。

50デシベルを超えるとノイズが気になるようになりますが、ピーク時では52.4デシベルとオーバーしています。ファンの風切り音は気になるものの、耳障りなノイズは控えめなので、そこまでうるさく感じません。

ちなみに最小時では46.9デシベルとありますが、アイドルなのでほぼ無音です。

バッテリー持続時間

「bbench」でバッテリーの持続時間を調べてみました。条件は4つで、実際の使用感に近い設定にしています。

- 電源設定:インテリジェントクーリング、トップクラスの電力効率

- バックライト:40%

- 10秒ごとにキー入力

- 1分ごとに無線LAN経由でネット接続

結果は、約8時間10分をマーク。モバイルノートの目安となる10時間には届きませんが、5時間を大きく超えているので、出先でもしっかり使えます。

便利なユーティリティーソフトを完備

付属アプリとして”Lenovo Vantage”がインストールされています。各種動作設定からシステムの更新などサポートに至るまで、このアプリで全て設定でき、とても便利なアプリです。

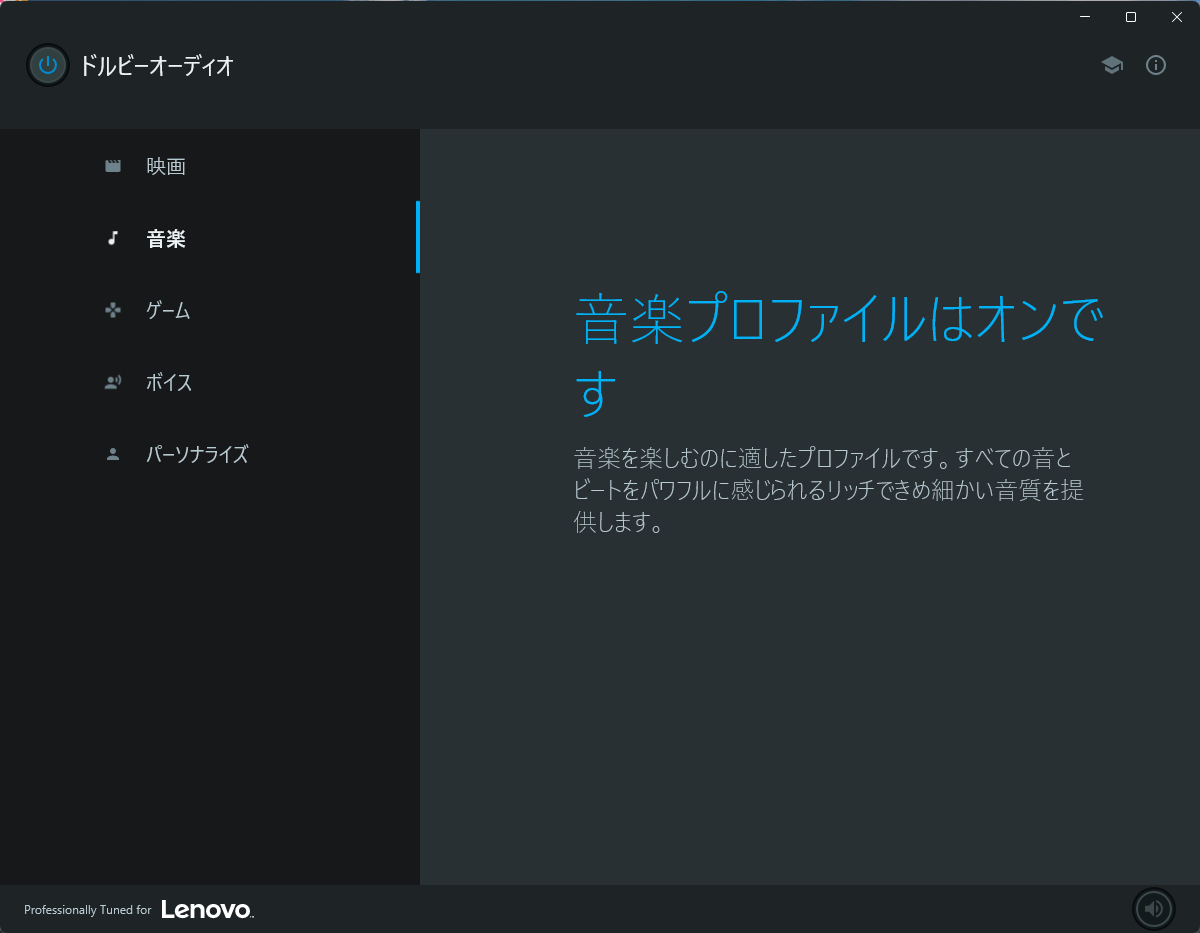

サウンドシステムには、有名どころの”Dolby”を採用しています。Lenovo Vantageでは使う場面に応じ、ワンタッチで簡単に変更できるほか、Dolbyの専用アプリで好みのサウンドを設定できます。

なお肝心の音質ですが、中~高音域メインで低音は弱め。また、音質も軽めということで、迫力はイマイチですね。こればかりはグレード相応のクオリティです。

まとめ

なんといっても価格が安く、14インチモデルで6万円台というのはこのモデルくらいのもの。最近はPCの価格が値上がりしているので、かなり貴重ですね。

性能面は価格相応といったところですが、約1.3kg台の軽量ボディをはじめ、機能面のポイントはしっかり押さえており、十分実用的。モバイルノートでとにかく予算を重視するならおすすめです。

あわせて知りたい

3ステップでわかるノートPC+α