今回レノボの【IdeaPad Flex 5 Gen 8 14型】をお借りしました。圧倒的な価格の安さとコスパの高さを実現した、14インチ2in1モバイルノートをチェックしてみましょう。

スペック

※2023年6月26日時点での内容です。製品仕様・販売価格については変更となる可能性があります。

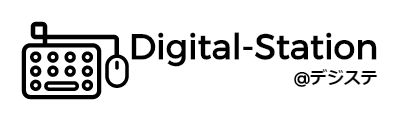

外観

スタイリッシュな14インチモデル

基本的に前モデルの”IdeaPad Flex 570 14型”をそのまま踏襲しています。

このモデルは13インチよりもやや大きい、14インチサイズとなっています。ディスプレイにゆとりがあり、携帯性も高いので、最近人気が高いサイズです。

ボディはオーソドックスな樹脂製ですが、かなり頑丈に作られており、天板のたわみがないのは好印象。アルミパネルとそん色ないタフさですね。

ディスプレイのベゼル(ふち)をスリム仕様にすることで、横幅と奥行きを圧縮し、コンパクトボディを実現。

その大きさは、A4ファイルサイズのサイズで、厚さも17.9mmと2cm以下のスリムボディということもあり、カバンにサッと収納することができます。

ただし、肝心の重さは実測で1586gと、モバイルノートの目安となる1.5kgを超えており、ギリギリ持ち運べるレベルですね。上位のYOGAシリーズとはしっかり差別化され、これは価格なりといったところです。

デザインは機能美重視で、プレーンボディにロゴのみと非常にシンプル。明るいグレーの色合いも相まって、使う人を選びません。

高い機能性!フレキシブルな2in1タイプ

最近はやりの2in1ノートパソコンで、360°回転するコンパーチブルタイプとなっています。

360°回転しタブレットとして、またテント型にして寝そべりながら動画を見るといったフレキシブルな使い方ができ、とても便利です。

もちろんディスプレイはタッチ&ペン入力に対応しており、傷のつきにくい硬質のパネルでカバーされています。スムーズで操作性は良好ですが、やや抵抗があり、スタンダードモデルらしく価格なりといったところです。

コンパーチブルの要ともいえるヒンジですが、以前のモデルからテコ入れされ、かなり頑丈に造られています。無段階稼働でピタッと止まり、安定感がさらに向上しています。また、ヒンジそのものもコンパクトになり、よりスタイリッシュに進化しています。

もちろん、キーボードを180°以上回転させるとキーボードが動作しなくなるので、誤操作の心配も全くなし。

ちなみに、アクティブペン(電池式)が標準で付属します。遅延は少ないものの、精度が低めで、細かい書き分けが苦手な感じ。メモ書き程度であれば使えるレベルですね。

ちなみに、ペンを固定するためのホルダーも同梱され、USB端子に差してペンを固定できるようになっています。うっかりなくしがちなペンですが、これなら安心です。

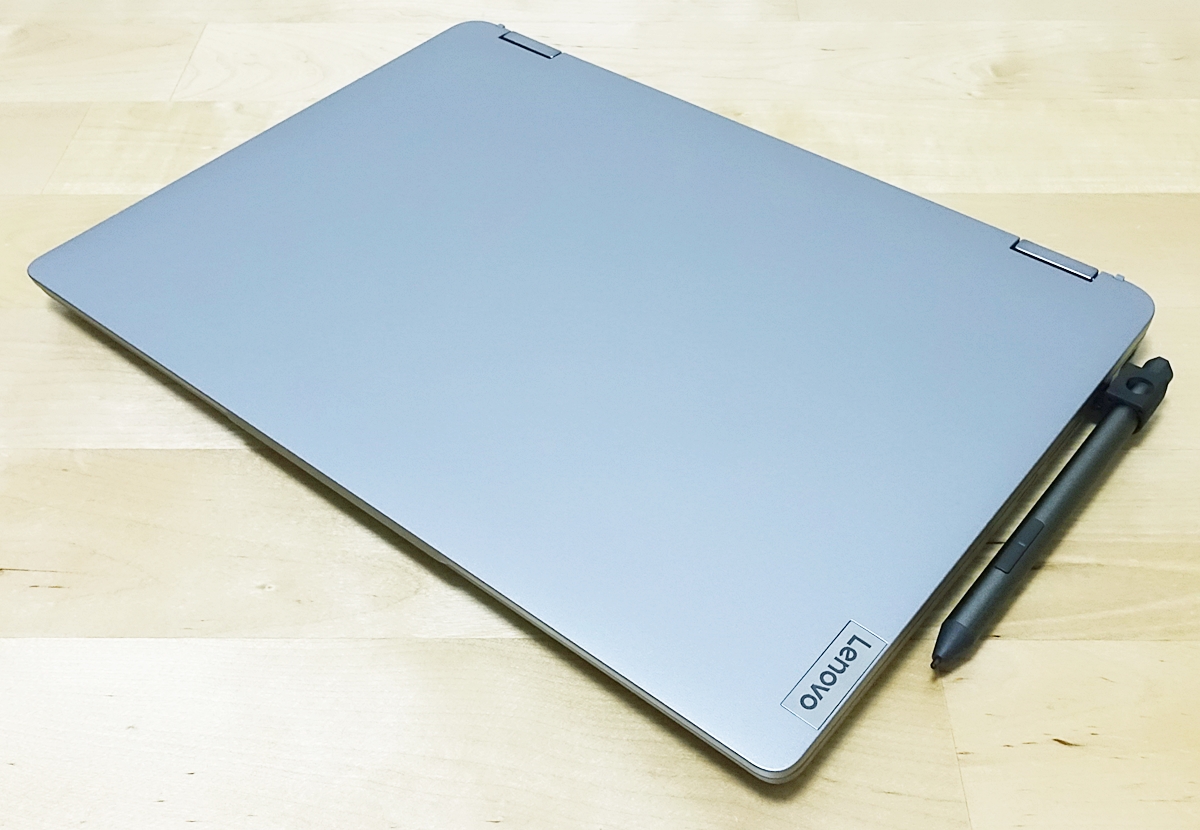

スタンダードなインターフェース

インターフェースはグレード相応のラインナップです。

USBは全3ポートと、モバイルノートでは標準的な数を搭載。左側面にある小型&リバーシブルのType-Cポートは、転送速度が最大10GbpsのUSB 3.2 Gen.2規格となっています。

Type-Cポートのほか、通常のType-Aポートもあるので、様々な周辺機器を接続できます。

そのほか映像出力用のHDMIポートやSDスロットを搭載。派手さはありませんが、普段使いに必要なものは一通りそろっています。

セキュリティ対策も万全

レノボらしくセキュリティにもしっかり配慮され、カメラ部分にはシャッターが装備されているのもポイント。デバイスからではなく、物理的にシャットアウトするのでとても安心です。

ちなみに、キーボード右下には指紋認証センサーも設置されています。本人認証のため、ログインパスワードよりも安全。また、ログインの際わざわざパスワード入力することなく、とてもスムーズです。

ディスプレイ&キーボード

IPSパネル搭載

ディスプレイのサイズは14.0インチです。13.3インチよりも一回り大きいので、ゆとりを感じさせますね。

解像度は高めで、2.2K(2240×1400)の高解像度仕様となっています。オーソドックスなWUXGA(1920×1200)よりも画素数が多く、よりきれいで精細な映像描写を楽しめます。

また、ディスプレイ比率は16:10というのもポイント。主流の16:9タイプよりもやや縦長なので、一度に表示できる情報量が多く、スクロールの手間が省けるのはやはり便利。

ちなみに、解像度が高いと精細な映像を描写できるほか、一度に表示できる情報量も多くなり、作業がよりはかどります。上のイメージは、2.2K(2240×1400)とWUXGA(1920×1200)を比較したものですが、その違いは一目瞭然です。

パネルは、優れた発色と高いコントラストを誇るIPSパネルを採用し、輝度も300nitと明るめ。くっきり鮮やかな映像クオリティで、動画鑑賞にも最適です。

また、色域はsRGB 100%と広めなので、各種編集作業がよりはかどります。

さらに視野角も広く、横から覗いても色むらがほとんどないのもグッド。タブレットモードなど様々な角度から使う機会の多い2in1タイプとの相性はバツグンです。

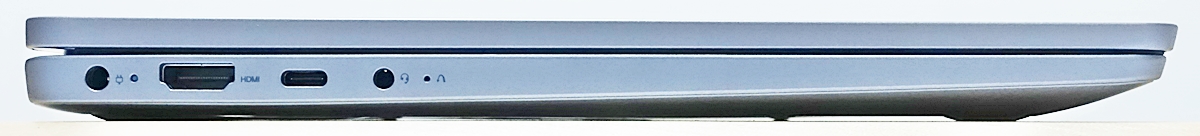

機能的なキーボード

13インチ+αのサイズということで、テンキーは非搭載。両サイドにスピーカーが配置されており、音がこもりにくく、デザイン面でもいいアクセントになっています。

基本的なキーは大きめに造られ、一部連結キーこそあるものの、配置そのものもクセがなく素直。キーピッチは約19mmとデスクトップ並みのゆとりが確保されているので、誤爆の心配はまずありません。

電源ボタンがキーボード内ではなく、右サイドに独立して配置されているのもグッド。

ファンクションキーの内容も充実しており、基本的なものにプラスして、任意のカスタマイズキーや電卓キーのほか、ファンクションロック機能も装備しています。

キーストロークはやや深く、適度な反発も相まって、打鍵感は上々です。なお、キーボード面も樹脂製なので、剛性は普通レベルです。

ちなみに、キーボードのバックライトは非搭載となっています。PCは基本的に明るい場所で使うので、実用面では特に問題ありません。

スムーズなタッチパッド

タッチパッドは、パッド部分とクリックボタンが一つになった、一体型となっています。

タッチパッドはサラサラした材質で、カーソル操作はとてもスムーズ。一方、クリックボタンはやや押し込む必要があり、クリック音も普通レベルとオーソドックスな完成度です。

ただし、一体型にありがちなクリックボタンのバタつきなどはなく、造りそのものはしっかりしています。

ベンチマーク

各種ベンチマークソフトで実際の性能をチェックしてみました。

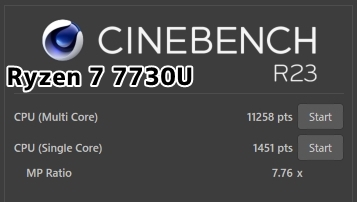

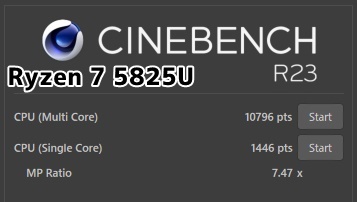

CINEBENCH

まずは、3Dグラフィックのレンダリングソフト【CINEBENCH】で、CPUのシングル・マルチでの性能をチェックしてみました。

このモデルでは、AMDの第7世代8コア16スレッドCPU・Ryzen 7 7730Uを搭載。

最新のRyzen 7000シリーズCPUではありますが、2世代前となる”ZEN 3アーキテクチャ”をベースにしています。言ってしまえば、第5世代の8コア16スレッドCPU・Ryzen 7 5825Uのクロックアップバージョンということですね。

参考までに、Ryzen 7 5825Uと比較すると、シングルスコアはほぼ互角、マルチスコアは約4%上回っています。クロック上げただけなのでそこまで差がつかない感じ。

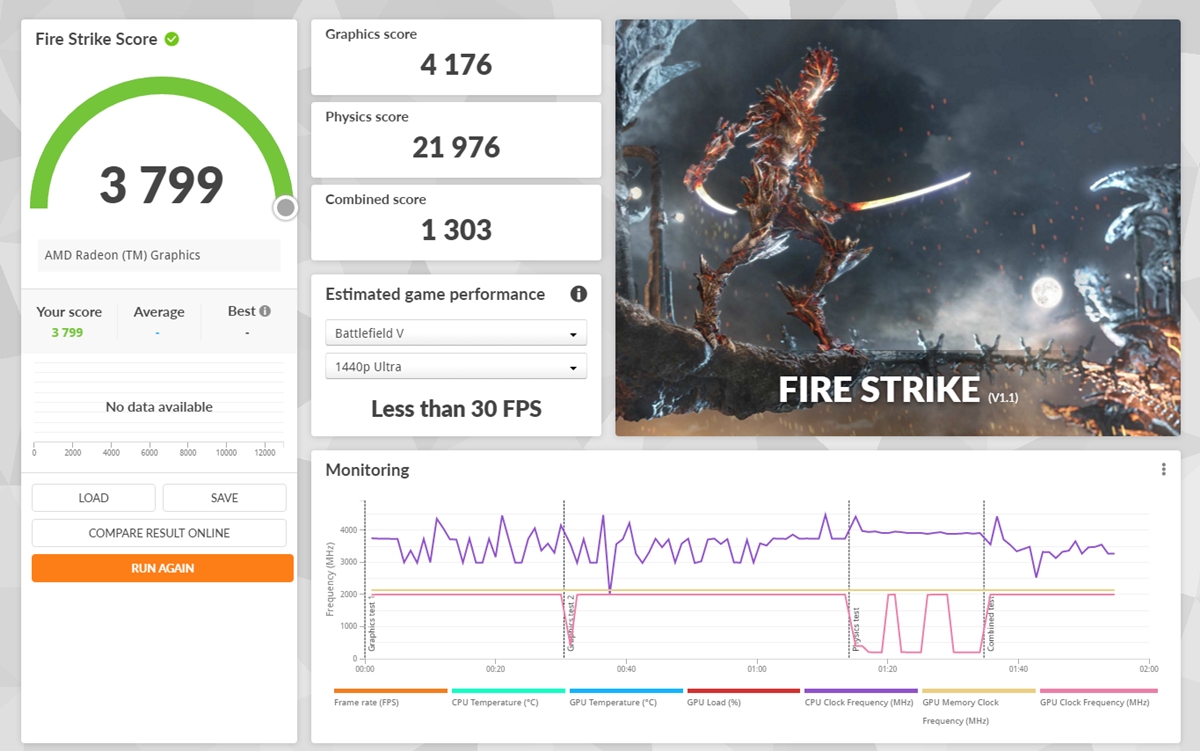

3DMARK

3DMARKは、グラフィックボードやCPUを含めたグラフィック能力を総合的に測定するベンチマークソフト。

DirectX 9(Ice Storm)・DirectX 10(Cloud Gate)・DirectX 11(Sky Diver/Fire Strike)、そして最新のDirectX 12(Time Spy/Night Raid)それぞれの条件で測定することができます。

このCPUは、高性能のグラフィック・Radeon Graphicsを内蔵しています。ドライバのあたりが悪いのか、スコアがイマイチ伸びず、インテルの高性能内蔵グラフィック・Iris Xe Graphicsに比べ、スコアは落ちてしまいます。

| 総合スコア | Graphics Score |

CPU/Physics Score |

Combined Score |

|

| Time Spy | 1447 | 1269 | 7167 | ー |

| Fire Strike | 3799 | 4176 | 21976 | 1303 |

| Night Raid |

16018 | 17087 | 11828 | ー |

| Sky Diver | 14105 | 13889 | 16233 | 13068 |

| Cloud Gate | 25440 | 30485 | 16111 | ー |

| Ice Storm | 148569 | 200510 | 77922 | ー |

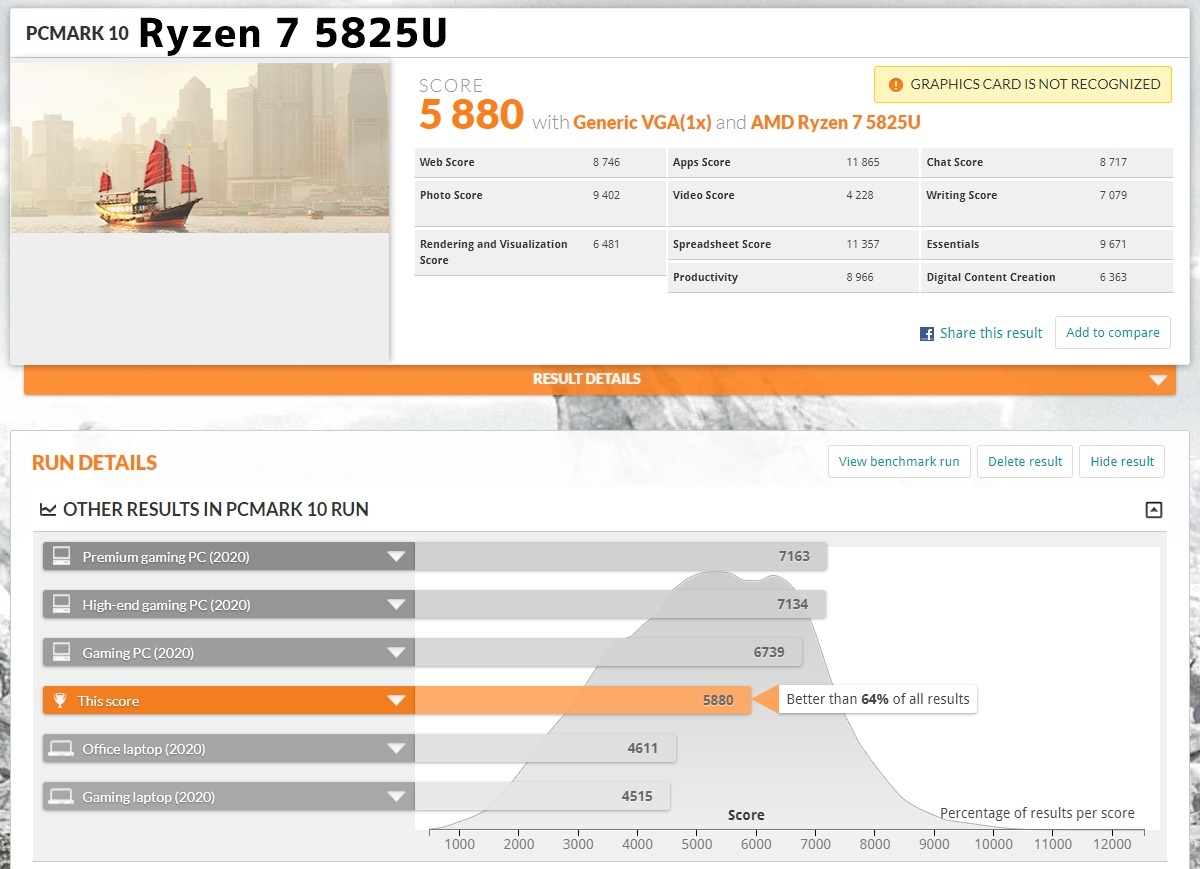

PCMark 10

【PCMark 10】は、ブラウジング・ビデオチャット・動画や画像の編集作業・軽めの3Dゲームなど、一般的な用途での性能を測るソフトです。

ブラウジングや各種編作業など、基本的なタスクを快適にこなせる目安はスコア3000以上となりますが、余裕でクリア。スコア6000に迫る非常に高いスコアをマークしています。ブラウジングやオフィス作業などの軽作業から、動画・画像編集などのヘビーな作業も余裕でこなせる性能です。

なお、Ryzen 7 5825Uと比較すると、総合スコアは約2%差とほぼ互角。スコア詳細を見てもさほど違いはありません。

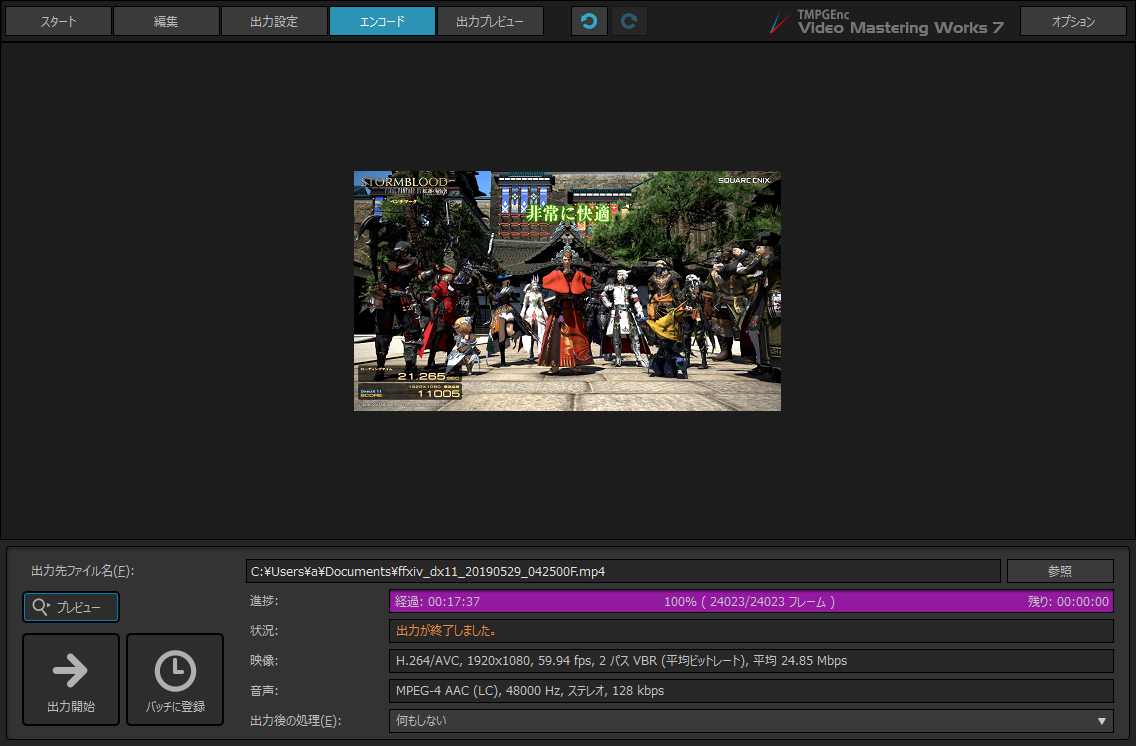

TMPGEnc Video Mastering Works 7

【TMPGEnc Video Mastering Works 7】を利用し、再生時間6分30秒のMJPEG動画をMP4形式に変換する時間を計測しました。結果は秒で表記しています。

エンコーダーはx264(H.264)およびx265(H.265)を利用し、それぞれ2パス・1パス・VCEでエンコードしています。なお、VCEはグラフィック機能を利用した高速エンコード機能のこと。

| H.264(フルHD) | 2Pass | 1Pass | VCE |

| Ryzen 7 7730U | 1117 | 562 | 143 |

| Ryzen 7 5825U | 1065 | 566 | 145 |

まず軽めのH.264をチェック。Ryzen 7 7730UとRyzen 7 5825Uとの差は最大約5%と小さめです。

| H.265(フルHD) | 2Pass | 1Pass | VCE |

| Ryzen 7 7730U | 1986 | 992 | 140 |

| Ryzen 7 5825U | 1886 | 934 | 147 |

重量級のH.265も同じような傾向で、両者の差は最大約6%程度となっています。

Lightroom Classic CC

【Lightroom Classic CC】を使い、200枚のRAW画像(5760×3840ドット、CR2形式)をDNG形式に変換する時間と最高画質のJPEG画像に書き出す時間をそれぞれ計測しました。結果は秒で表記しています。

JPEG書き出しの際は“スクリーン用・標準”のシャープネスを適用しています。シャープネス処理が以外とCPUに負担をかけるため、特にCPUの性能が重要になります。

| CR2→DNG | CR2→JPEG | |

| Ryzen 7 7730U | 23 | 165 |

| Ryzen 7 5825U | 24 | 174 |

画像変換もCPU勝負ですが、こちらも両者の差は最大約5%となっています。

どちらもZEN 3アーキテクチャをベースにしているだけあり、性能はほぼ互角といったところ。最大クロックが上がっても、高負荷では安定したクロックで動作するので、差がつきにくいですね。

VALORANT(ヴァロラント)

解像度:WUXGA/WXGA

ゲーム設定:高/中/低(アンチエイリアス”FXAA”、異方性フィルタリング”16x”)

プレイモード:アンレート

| 平均(最低)fps | 高 | 中 | 低 |

| WXGA | 165(129)fps | 186(158)fps | 201(173)fps |

| WUXGA | 114(100)fps | 120(94)fps | 139(123)fps |

| 2.2K | 92(79)fps | 100(90)fps | 114(103)fps |

ノートでも動かせる超軽量級のFPSゲームです。競技性の高いゲームなので、できれば100fps以上は欲しいところ。

トップクラスに軽いゲームということで、WUXGAどころか2.2Kでも平均100fps以上を狙えます。ただし、ディスプレイは60Hz出力なので、最高でも60fps止まりという点には注意です。

FF14(ファイナルファンタジー14 暁月の終焉)

| 最高品質 | 高品質 | 標準品質 | |

| WXGA | 5723 | 7372 | 8390 |

| WUXGA | 3119 | 4165 | 5442 |

知名度バツグンの国内産MMORPGですね。スコア9000以上で平均60fpsをキープできます。

重めのゲームなので、いずれの設定でもスコア9000オーバーならず。ただし、HDでスコア8000台まで伸びており、以前の内蔵グラフィックに比べだいぶ性能は進化しています。

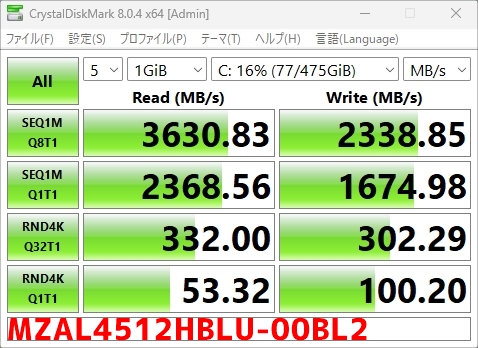

CrystalDiskMark

【CrystalDiskMark】は、ストレージの読み書きの転送速度をチェックソフトです。ポイントはランダムデータ(4Kと書いてある項目)の転送速度。これが速いほど、ブラウジングやアプリの動作が速くなり、実用的なストレージといえます。

このモデルは大容量の512 SSDを搭載しています。256GBよりも容量にだいぶ余裕があり、動画や画像編集でも安心。なお、SSDは通常のSSDよりも4~5倍速いNVMeタイプを採用し、サムスン製となっています。

実際の速度ですが、シーケンシャル(連続データ)の読み書きは1000~3000MB/sをマーク。一方、ランダムの速度はイマイチ伸びず、トータルで見るとごく普通のNVMe SSDといったところですね。

もちろん、SSDということで動作はとても快適。OSの起動からアプリの動作までサクサク動きます。

温度

CINEBENCH R23実行時の温度を測定してみました。なお、室温は25℃です。

8コア16スレッドCPUながら、動作クロックは3.1GHzと高めで、70℃台半ばの安定した温度をキープ。冷却と性能のバランスがうまく取れていますね。

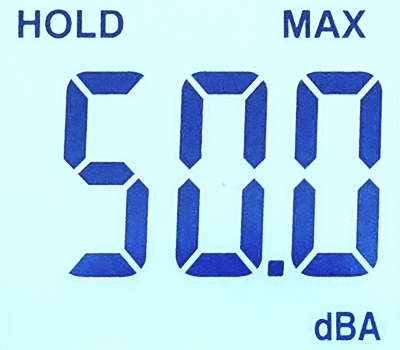

動作音

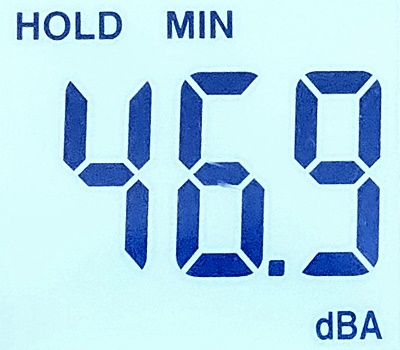

CINEBENCH R23実行時のPC正面でノイズを測ってみました。※防音室や無響室での測定ではないので、あくまでも参考までにどうぞ

50デシベルが一つの区切りとなりますが、ピーク時でも50.0デシベルときっかり。ファンは高速回転しているものの、耳障りなノイズは控えめなので、さほど気になりません。

ちなみに最小時では46.9デシベルとありますが、アイドルなのでほぼ無音です。

バッテリー持続時間

「bbench」でバッテリーの持続時間を調べてみました。高解像度ディスプレイを搭載しているので、省エネ設定にしています。

- 電源設定:省電力、トップクラスの電力効率

- バックライト:40%

- 10秒ごとにキー入力

- 1分ごとに無線LAN経由でネット接続

結果は約7時間をマーク。モバイルノートの目安となる10時間には届かず、やや物足りない感じですね。出先でも使えるレベルではありますが、バッテリーの管理には注意を払いましょう。

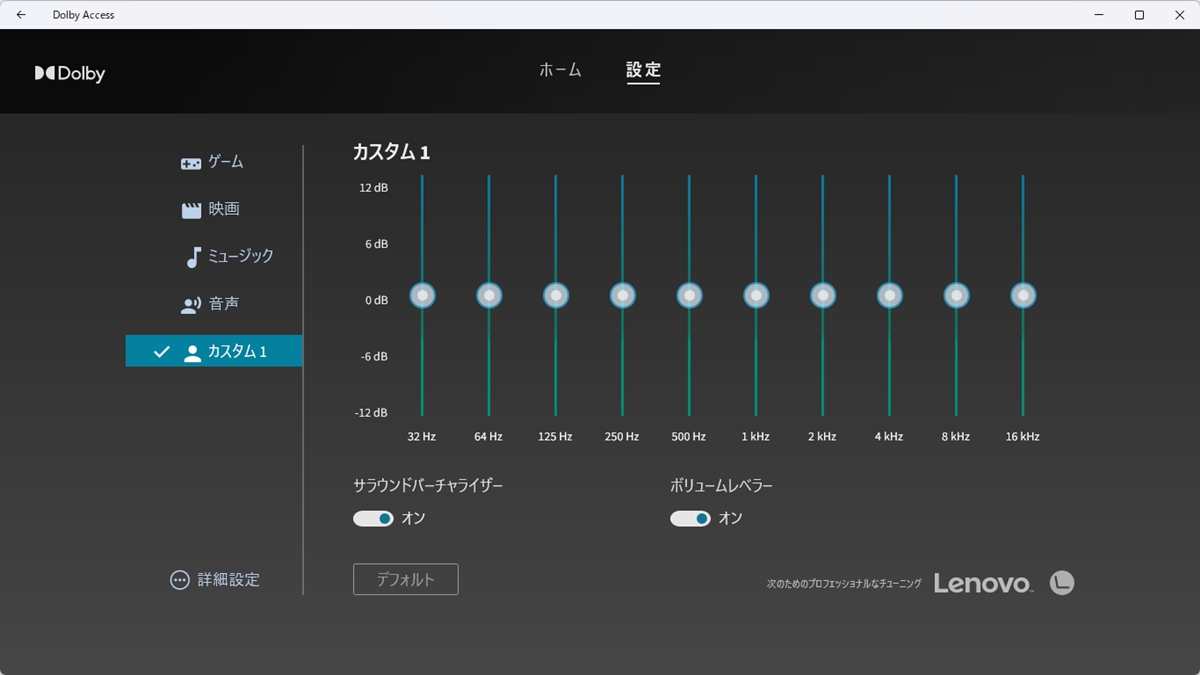

便利なユーティリティーソフトを完備

付属アプリとして”Lenovo Vantage”がインストールされています。各種動作設定からシステムの更新などサポートに至るまで、このアプリで全て設定でき、とても便利なアプリです。

サウンドシステムには、有名どころの”Dolby”を採用しています。Lenovo Vantageでは使う場面に応じ、ワンタッチで簡単に変更できるほか、Dolbyの専用アプリで好みのサウンドを設定できます。

なお肝心のスピーカーの音質ですが、重低音こそ弱いものの、低音から高音までよく伸びます。また、音質は厚みがあり、サラウンドもよく効いているので、しっかり迫力が感じられます。内蔵スピーカーにしては上出来ですね。

まとめ&関連モデル

相変わらずこのシリーズはコスパが非常に高いですね。Ryzen 5・16GBメモリ・512GB SSD搭載モデルでなんと7万円台!しかも指紋認証センサーやタッチペンを装備する充実ぶりです。実機モデルのように、高解像度ディスプレイを装備した高性能モデルを用意するなど、ラインナップの広さも魅力的。

圧倒的なコスパで、14インチ2in1モデルならまずおすすめです。

Ideapad Flex 5 Gen.8 14インチ[Ryzen 5搭載モデル]

【スペック】

【スペック】

■OS:Windows 11

■ディスプレイ

14.0インチ WUXGA グレア IPS タッチ対応

■CPU:Ryzen 5 7530U

■メモリ:16GB(LPDDR4X-4266)

■グラフィック:Radeon RX Vega 7(CPU内蔵)

■ストレージ:SSD 512GB(PCIe NVMe)

■価格:76,890円(税・送料込)~

AMDの第7世代6コア12スレッドCPU・Ryzen 5 7530Uを搭載したスタンダードモデル。16GBメモリに512GB SSDの充実した初期構成となっており、動画や画像編集などのヘビーな作業をサクサクこなせます。

価格が7万円台と安く、基本的にはこのモデルがおすすめ。なお、高解像度ディスプレイ&性能にこだわるなら、約20%性能が高いRyzen 7搭載モデルがおすすめです。